○三木市庁舎管理規程

昭和39年7月1日

訓令第6号

庁中一般

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、市庁舎(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、もって庁舎の保全を図るとともに、公正な管理を確保し、公務の円滑な執行を期することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程で「庁舎」とは、市において日常の事務又は事業の用に供する建物、構内土地及び設備で本庁舎(三木市上の丸町10番30号の土地と建物をいう。)及び支所(三木市吉川町大沢412番地の土地と建物をいう。)に属するものをいう。

(庁舎管理の所掌)

第3条 庁舎の管理は、財政課長がこれを所掌する。

2 財政課長は、出張、疾病その他不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を選定しておかなければならない。

(本庁舎以外の庁舎についての規定の適用)

第4条 本庁舎以外の庁舎については、この規程で財政課長とあるのは、それぞれ所管の課長、所長又は事務長とする。

第2章 秩序の維持

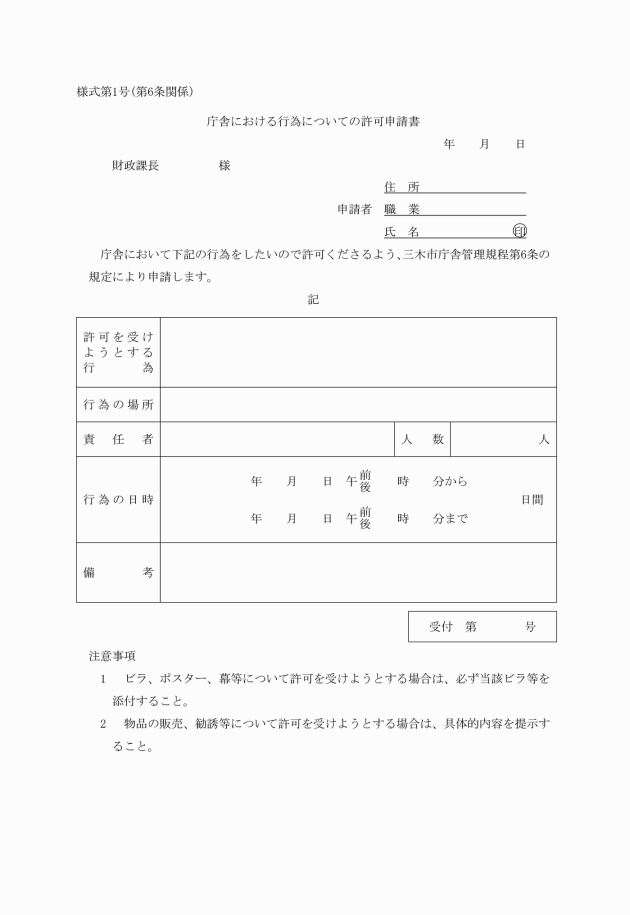

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ財政課長の許可を受けなければならない。

(1) 庁舎における物品の販売、施術、宣伝、勧誘、その他これらに類する行為

(2) 庁舎に広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ又は張る行為

(3) 庁舎において、テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 庁舎において旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これに類する物、又は拡声器、宣伝カー等を所持し、使用し、又は持ち込もうとする行為

(5) 撮影、録音その他これらに類する行為

(6) 市の機関以外の者が主催して集会を開催し、又は集団で庁舎内に入ること。

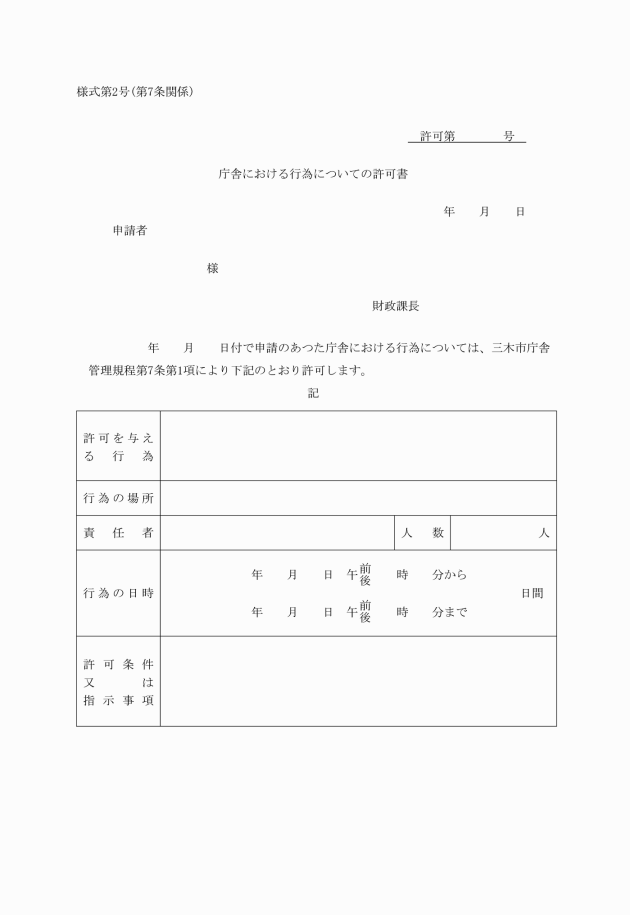

(許可)

第7条 財政課長は、前条の許可申請を受けたときは、その行為が庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められる場合に限り、これを許可することができる。

2 財政課長は、前項の許可を与える場合において必要があるときは、その許可に時間、場所その他の必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

3 財政課長は、前項の条件若しくは指示に違反する者があるときは、違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができる。

4 第5条第1号に掲げる行為は、原則として職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)第3条に規定する職員の休憩時間内に限り、許可するものとする。

5 第5条第2号に掲げる行為を許可したときは、当該広告物に許可済印を押印するものとする。

(集団立入りの制限等)

第8条 財政課長は、多数の者が陳情等の目的で庁舎に立入ろうとする場合において、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講じなければならない。

(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)

第9条 財政課長は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的をただし、又は立ち入りを禁止することができる。

(禁止命令及び退去命令)

第10条 財政課長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) この規程に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 庁舎において、建物、立木、工作物その他の施設を破壊し損傷し、汚損し、若しくはこれらに落書し、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎において、放歌高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎において、すわり込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 庁舎において、金銭、物品等の寄附の強要又は押売りをしようとする者

(7) 庁舎において、職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又はこれらの行為をしようとする者

(8) 庁舎において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(9) 立ち入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(10) 職員に面会を強要する者

(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(1) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、張られ、若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(2) 承認を受けないで庁舎において設置されたテントその他これに類する施設

(3) 前各号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれた庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物

2 財政課長は、前各号に掲げる物の所有者又は占有者が前項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

第3章 災害の予防

(防火管理組織)

第12条 日常の火災予防について徹底を期するため、庁舎に防火管理者を置き、庁舎の場所単位ごとに火元責任者を置く。

2 防火管理者は、財政課長をもって充てる。

3 火元責任者は、防火管理者が指名する。

4 防火管理者は、庁舎における防火管理に関し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火気の使用又は取扱いの管理に関すること。

(2) 庁舎内設備及び物品の火災予防上の管理に関すること。

(3) 消防用設備の点検及び整備に関すること。

(4) 防火上必要な教育及び広報に関すること。

(5) 消火、通報及び避難の訓練に関すること。

(6) 火災その他の災害の警戒及び防御に関すること。

(7) 避難通路及び避難口その他の避難施設の維持管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、防火管理に必要な事項

5 火元責任者は、防火管理者の統轄のもとにその担当区域内における次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火災予防上必要な庁舎内の整理整とん

(2) 喫煙禁止場所における喫煙の取締り

(3) 火気の使用管理

(4) その他火災予防上必要な事項

6 火元責任者は、前項の業務に関して関係者に必要な指示を与えることができる。

(点検検査員)

第13条 庁舎設備及び消防用設備の点検検査を行うため、防火管理者の指名により点検検査員を置く。

(消防用設備等の点検)

第14条 点検検査員は、消防用設備、火気使用設備、電気設備及び危険物関係設備の適正管理と機能保持を図るため、別表に定める点検基準に従い点検検査を行うものとする。

2 点検検査員は、点検検査を実施したときは、その結果を防火管理者に報告するとともに、必要な整備及び処置を講じなければならない。

(消防機関との連絡)

第15条 防火管理者は、次に掲げる事項については、常に消防機関と連絡を密にして、防火管理の適正を期するように努めなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 点検検査結果の報告

(3) 教育訓練指導の要請

(4) その他防火管理について必要な事項

(臨時火気使用)

第16条 庁舎内外において、臨時に火気を使用しようとする者は、事前に防火管理者に届け出て、消火器又は水バケツ等を準備した後、防火上安全な場所において使用しなければならない。

(建築物及び施設の変更等)

第17条 庁舎敷地内において、建築物を建築しようとする者又は危険物関係施設、電気施設若しくは火気使用施設を新設、移転若しくは改修しようとする者は、事前に防火管理者に連絡しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第18条 防火管理者は、庁舎敷地内の諸設備について気象状況及び水道の断水等により火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、その旨を職員全般に伝達し、火気使用の中止又は危険な場所への立入禁止等、必要な措置を講じなければならない。

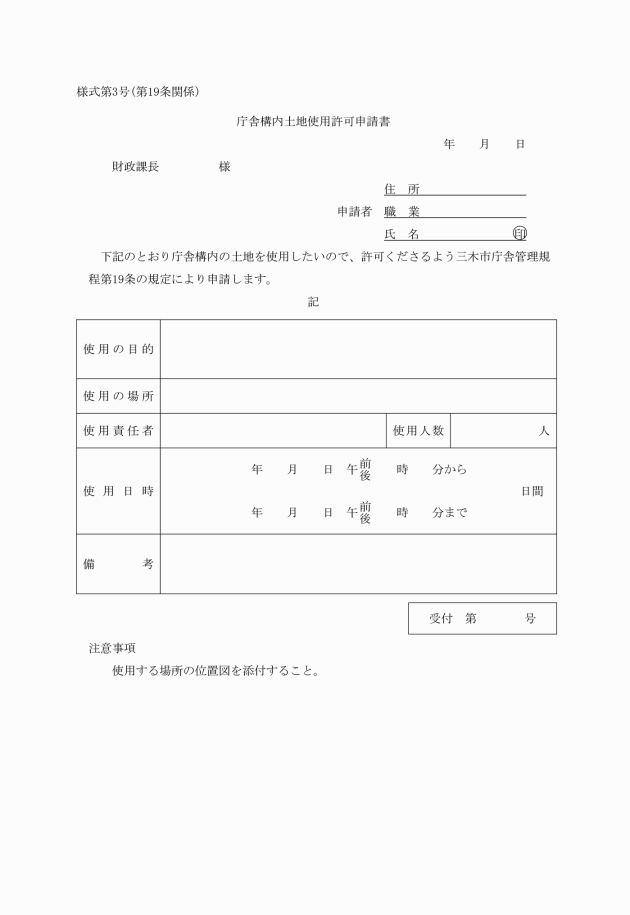

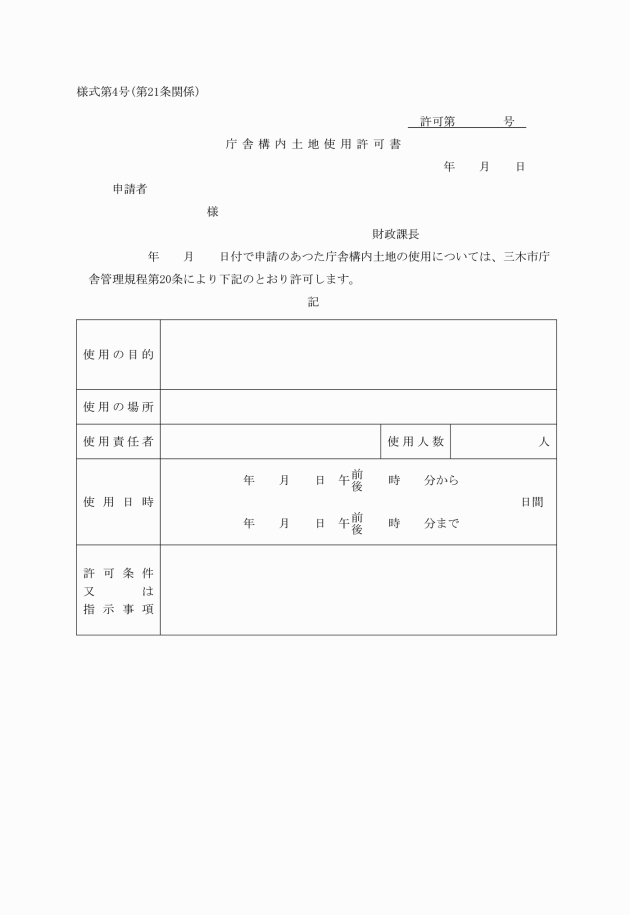

第4章 構内土地の使用

(構内土地の使用許可申請)

第19条 構内土地を使用しようとする者は、あらかじめ土地使用許可申請書(様式第3号)を財政課長に提出してその許可を受けなければならない。

(構内土地の使用許可)

第20条 財政課長は、前条の許可申請があったときは、その使用が公用、公共用又はこれに準ずるものと認めた場合に限り、これを許可することができる。

第5章 会議室等の使用

第22条及び第23条 削除

(会議室の使用心得)

第24条 会議室の使用に当たっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 努めて静粛を旨とすること。

(2) 届出以外の用途に使用しないこと。

(3) 備付けの机、椅子以外の物品を使用するときは、あらかじめ財政課長にその旨を届け出ること。

(4) 備付けの机、椅子等の配置を替えたときは、使用後は原形に戻しておくこと。

(5) 器具を破損したときは、直ちに財政課長に届け出ること。

(6) 使用後は、必ず室内を清掃し、火元を確認し、窓等戸締りをしておくこと。

第25条 削除

(公用以外の会議室の使用)

第26条 財政課長は、会議室を公用以外の用途に使用する申請があったときは、庁舎の管理及び公務の執行に支障がないと認めた場合に限り、これを許可することができる。

2 市の外郭団体が、上の丸釜城館を使用する場合は、当該団体に関係のある課等の長(以下「窓口担当所属長」という。)から使用許可の申請をするものとし、当該窓口担当所属長は第24条に規定する使用心得が遵守されるよう、その責任において、処置しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に会議室の使用許可及び構内土地の使用許可を与えているものは、この規程により許可したものとみなす。

(三木市庁舎会議室等使用規程等の廃止)

3 次の規程は廃止する。

(1) 三木市庁舎会議室等使用規程(昭和34年訓令第8号)

(2) 三木市役所庁舎等火気取締に関する規程(昭和31年訓令甲第1号)

(吉川町の編入に伴う経過措置)

4 吉川町の編入の日前に、吉川町庁舎管理規則(昭和39年吉川町規則第20号)の規定によりなされた許可等の処分、手続その他の行為は、平成18年3月31日までの間は、この訓令の相当規定によりなされた許可等の処分、手続その他の行為とみなす。

附則(昭和41年4月1日訓令第4号抄)

1 この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和41年11月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和41年11月1日から施行する。

附則(昭和43年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和43年6月1日訓令第5号)

この規程は、昭和43年6月1日から施行する。

附則(昭和45年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和51年10月1日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。

附則(昭和52年9月12日訓令第4号)

この訓令は、昭和52年9月12日から施行する。

附則(昭和53年7月24日訓令第4号)

この訓令は、昭和53年7月24日から施行する。

附則(昭和54年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和56年10月8日訓令第4号)

この訓令は、昭和56年11月1日から施行する。

附則(平成9年6月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成17年10月24日訓令第5号)

この訓令は、平成17年10月24日から施行する。

附則(平成18年3月31日訓令第7号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年10月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

附則(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月27日訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第14条関係)

点検基準表

(一般)

区分 | 事項 | 回数 |

火気関係設備 | 器具及び管理状況 | 3箇月に1回 |

電気設備 | 〃 | 随時 |

危険物関係 | 全般 | 1箇月に1回 |

(消防用設備)

区分 | 事項 | 外観的検査 | 機能検査 | 総合検査 |

消火設備 | 消火器、屋内消火栓等 | 6箇月に1回 | 6箇月に1回 | 1年に1回 |

警報設備 | 自動火災報知設備、非常警報設備等 | 〃 | 〃 | 〃 |

避難設備 | 誘導灯、避難通路等 | 〃 | 〃 | 〃 |