○建築同意事務等処理規程

平成12年8月28日

消訓令第5号

建築同意事務等処理規程(昭和46年三木市消訓令第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 建築同意等(第3条―第6条)

第3章 消防用設備等の着工届出等(第7条・第8条)

第4章 防火対象物使用開始届出(第9条―第13条)

第5章 消防用設備等の検査済証(第14条)

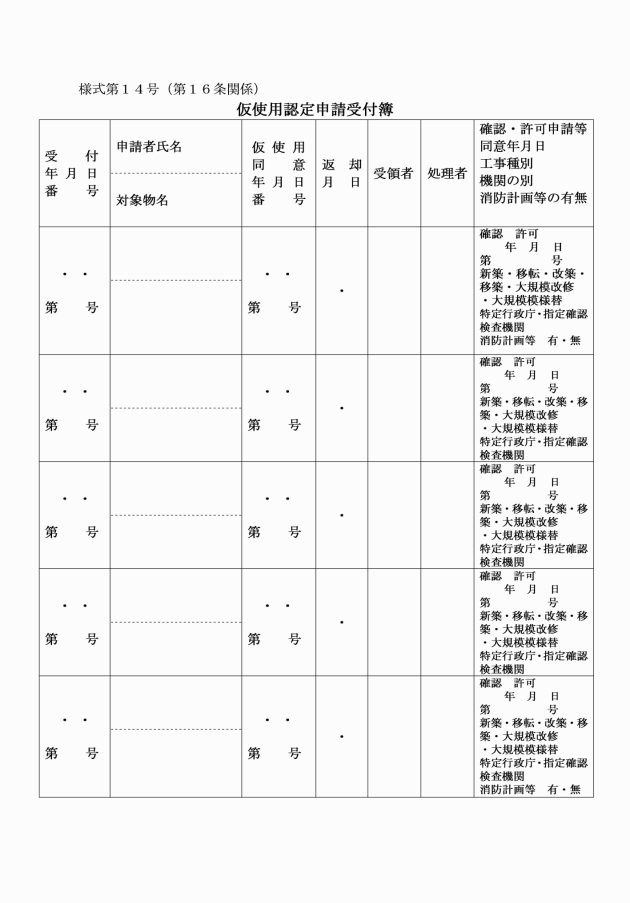

第6章 仮使用認定申請及び安全計画届(第15条・第16条)

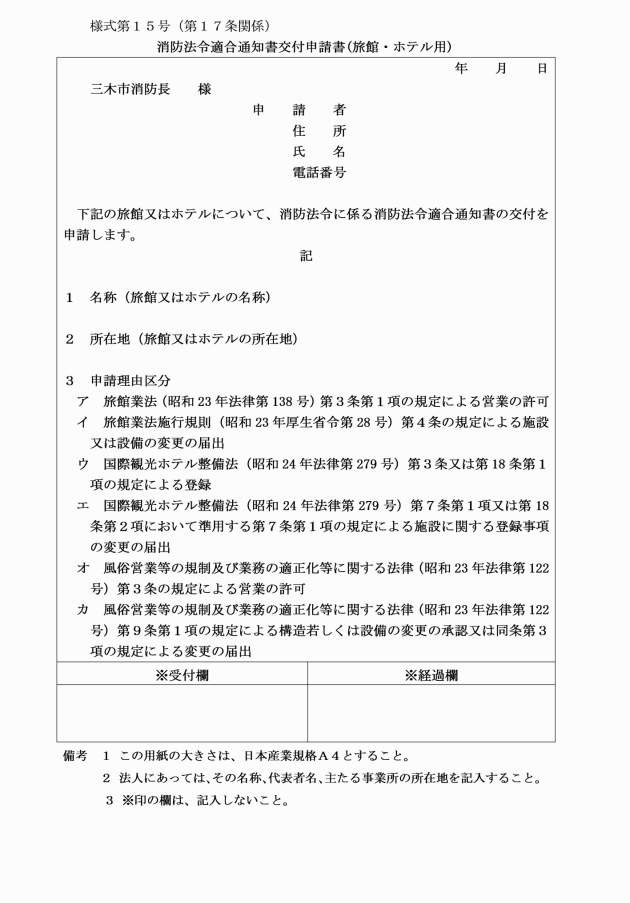

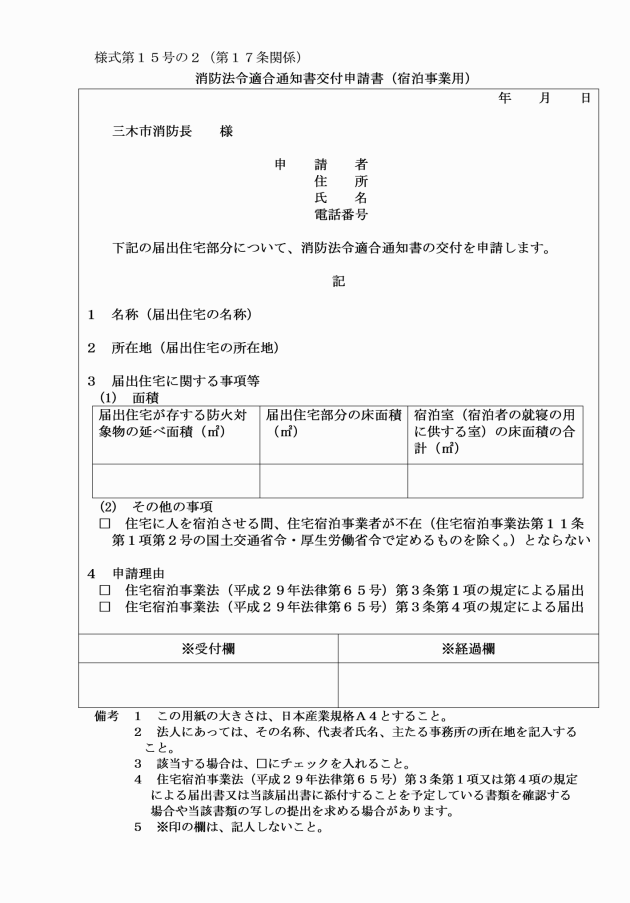

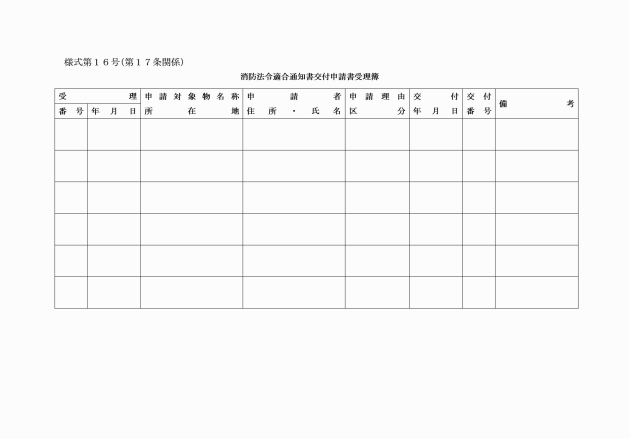

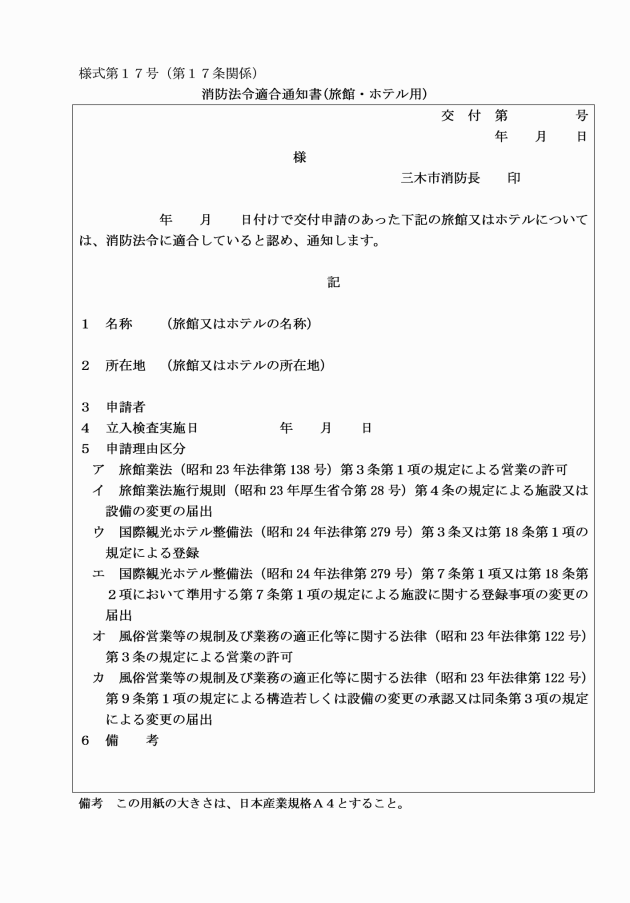

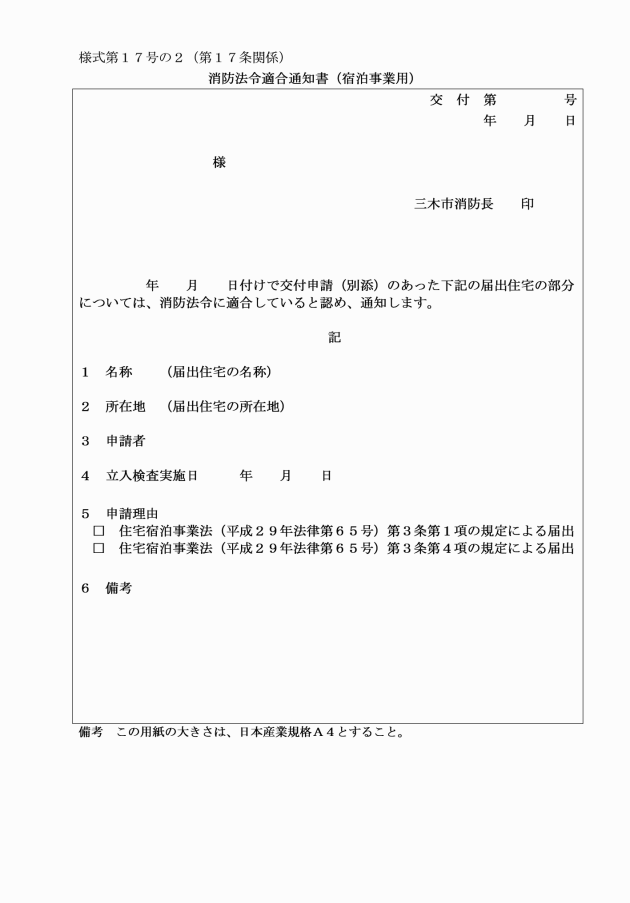

第7章 旅館、ホテル及び宿泊事業等の営業許可等の申請に係る消防法令適合通知書の交付等(第17条―第19条)

第8章 新築工事中の防火対象物に係る安全対策(第20条)

第9章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく建築物の同意に係る事務、消防用設備等(特殊消防用設備等を含む。以下同じ。)の設置届出及び検査に係る事務、消防用設備等の工事着工の届出に係る事務及び三木市火災予防条例(昭和37年三木市条例第16号。以下「条例」という。)に基づく防火対象物の使用開始の届出及び検査に係る事務、消防用設備等の設置計画の届出に係る事務並びに建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)に基づく建築物の仮使用認定申請に係る事務、その他火災予防事務の執行について、必要な事項を定めるものとする。

(1) 建築同意 法第7条の規定に基づく建築物の許可又は確認の申請に係る消防長の同意をいう。

(2) 建築通知 建基法第93条第4項の規定に基づく住宅の通知又は建築設備の通知をいう。

(3) 確認申請等 建基法の規定に基づく建築物の確認の申請及び許可の申請をいう。

(4) 計画通知 建基法第18条の規定に基づく建築物の計画の通知をいう。

(5) 変更申請等 建築物の確認後、その内容を変更する場合の申請及び計画通知後、その内容を変更する場合の申請等をいう。

(6) 設置計画届出 条例第43条の2の規定に基づく消防用設備等の設置計画の届出をいう。

(7) 着工届出等 法第17条の14の規定に基づく消防用設備等の工事着工の届出及び条例第43条の3の規定に基づく消防用設備等の工事計画の届出をいう。

(8) 設置届出 法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合の届出をいう。

(9) 使用開始届出 条例第43条の規定に基づく防火対象物の使用開始の届出をいう。

(10) 検査済証 法第17条の3の2の規定に基づき設置届出がなされた消防用設備等で、同条に規定する設備等技術基準(以下「設備等技術基準」という。)に適合するものに交付する証をいう。

(11) 仮使用認定申請 建基法第7条の6第1項第1号に規定する申請をいう。

(12) 安全計画届出 建基法第90条の3の規定に基づく届出をいう。

(13) 特定行政庁等 特定行政庁及び建築主事をいう。

(14) 指定確認検査機関 建基法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。

第2章 建築同意等

(事務処理区分)

第3条 次に掲げる事務は、消防長が処理する。

(1) 建築同意

(2) 着工届出等及び設置届出

(3) 使用開始届出及び仮使用認定申請

(4) 安全計画届出

(同意の基準)

第4条 建築同意は、当該申請に係る建築物の計画が、建築物の防火に関する規定及び設備等技術基準に適合しているかについて審査し、法第7条第2項に規定する期日内に処理しなければならない。

(建築確認申請等の処理要領)

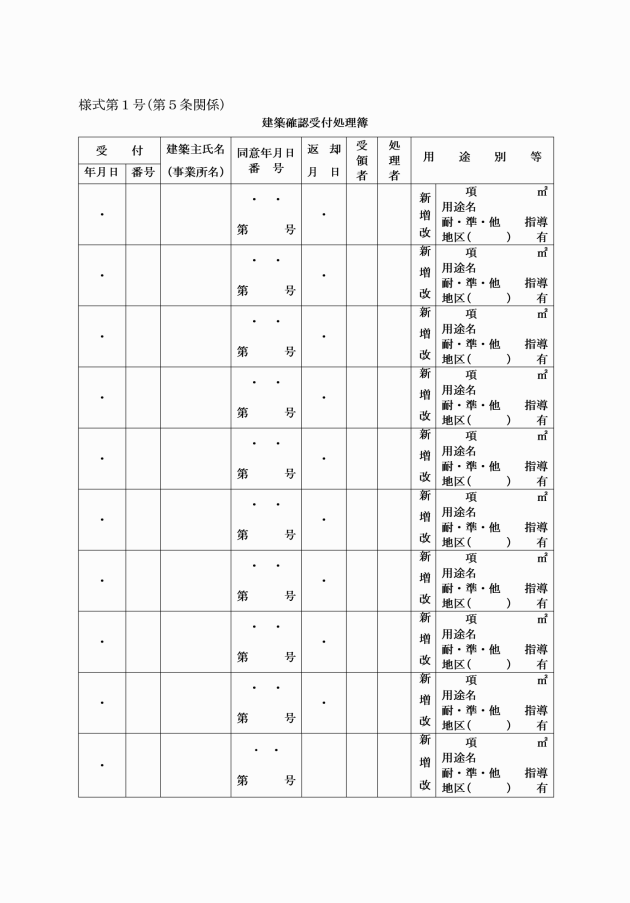

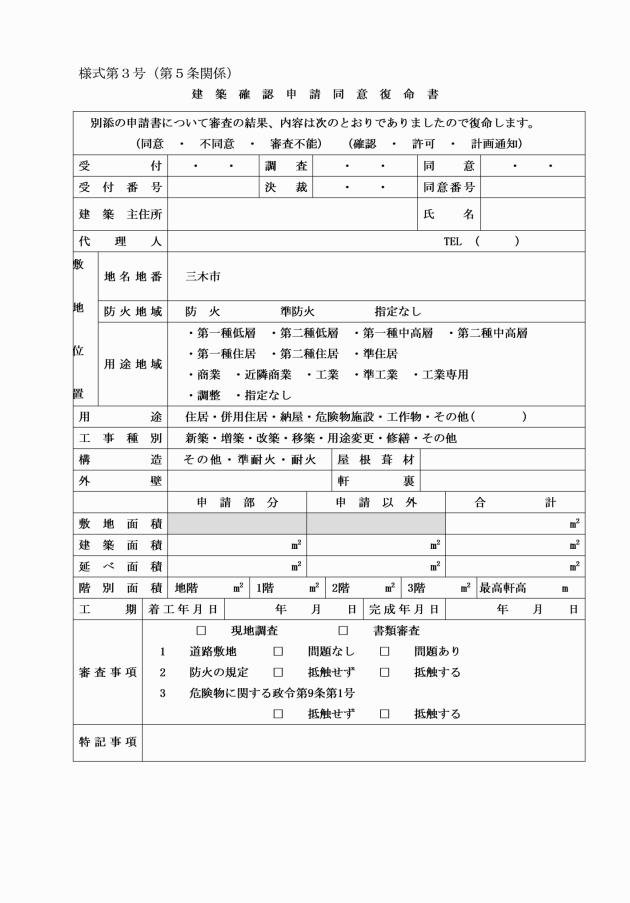

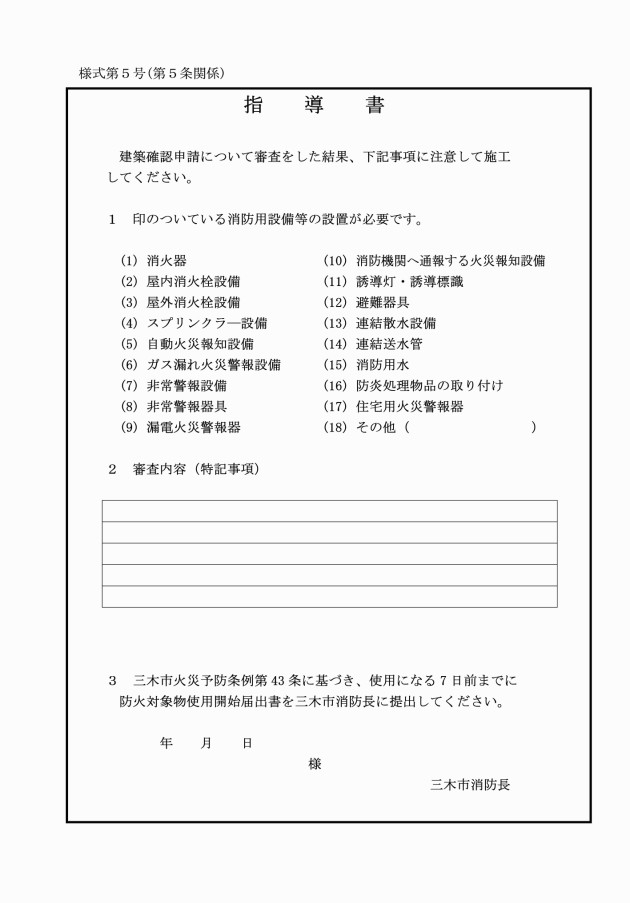

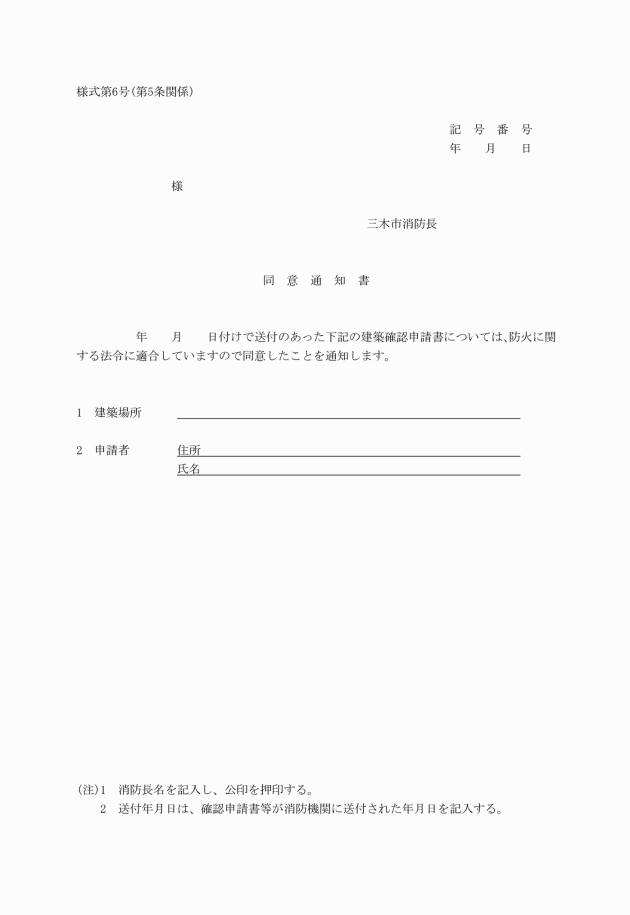

第5条 建築確認申請書(以下「確認申請書」という。)の送付を受けたときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

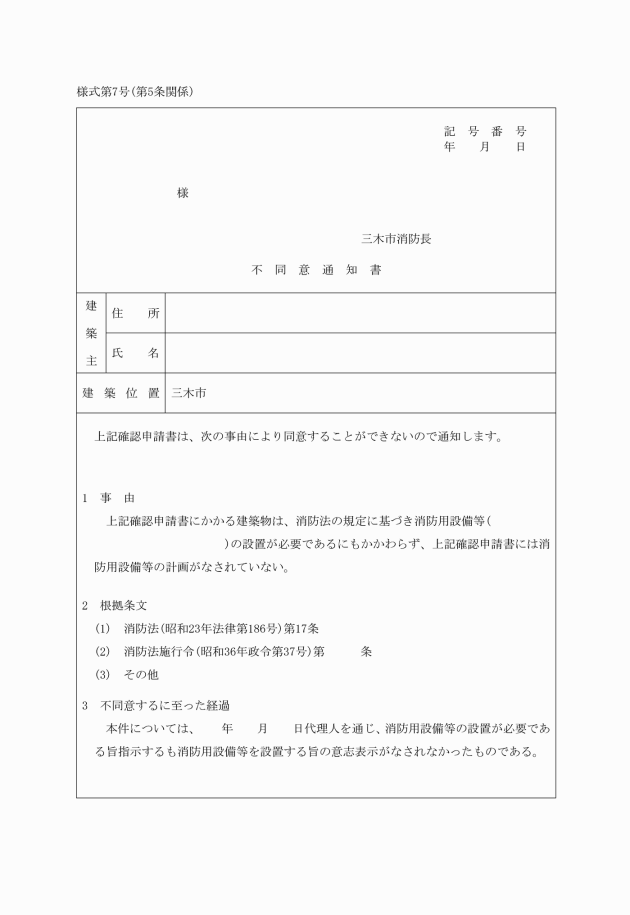

(3) 建築物等の計画が関係法令の防火に関する規定に適合していないときは、消防用設備等設置計画書又は建築確認申請同意復命書に審査内容等必要事項を記載し、消防長の決裁を受けた後、不同意通知書(様式第7号)を添付し、特定行政庁等又は指定確認検査機関へ送付するものとする。

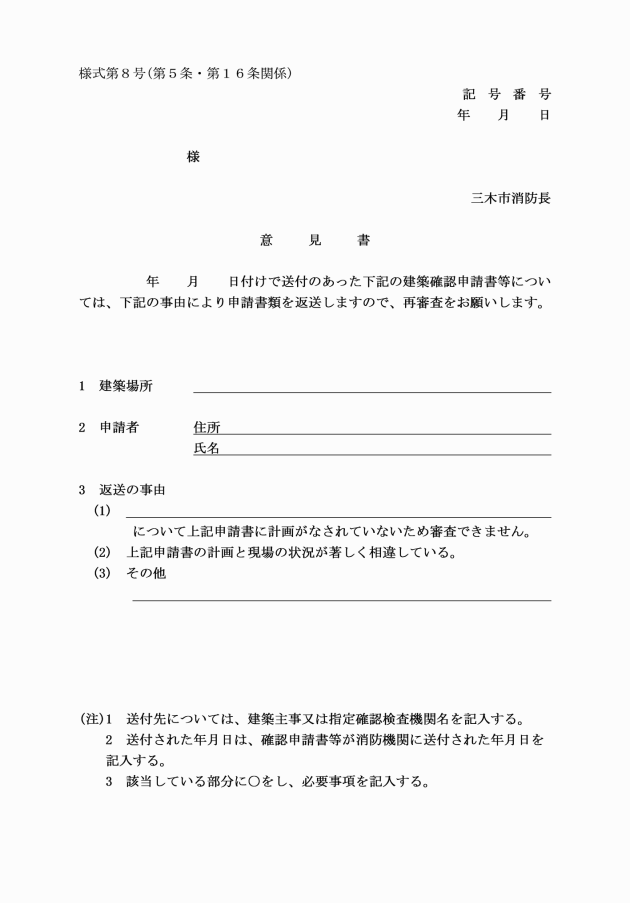

(4) 建築物等の計画の内容が不明確な場合又は現地調査の結果、当該計画の内容が現地の状況と著しく相違している場合は、消防長の決裁を受けた後、意見書(様式第8号)を添付し、特定行政庁等又は指定確認検査機関へ送付するものとする。

2 確認申請書の受付場所等は、次のとおりとする。

(1) 受付場所は、消防本部予防課の受付窓口とし、受付方法は受付窓口での直接収受とする。ただし、確認申請書の紛失、情報漏えい等のおそれがない場合は、郵送及び宅配便等(以下「郵送等」という。)の方法により行うことができる。

(2) 受付時間は、月曜日から金曜日(三木市の休日を定める条例(平成元年三木市条例第27号)第2条に規定する市の休日を除く。)の8時30分から17時まで(正午から12時45分までを除く。)とする。

(3) 申請書類は、次のとおりとする。

ア 省令別記第2号様式の第1面(確認申請書)

イ 消防用設備等設置計画書

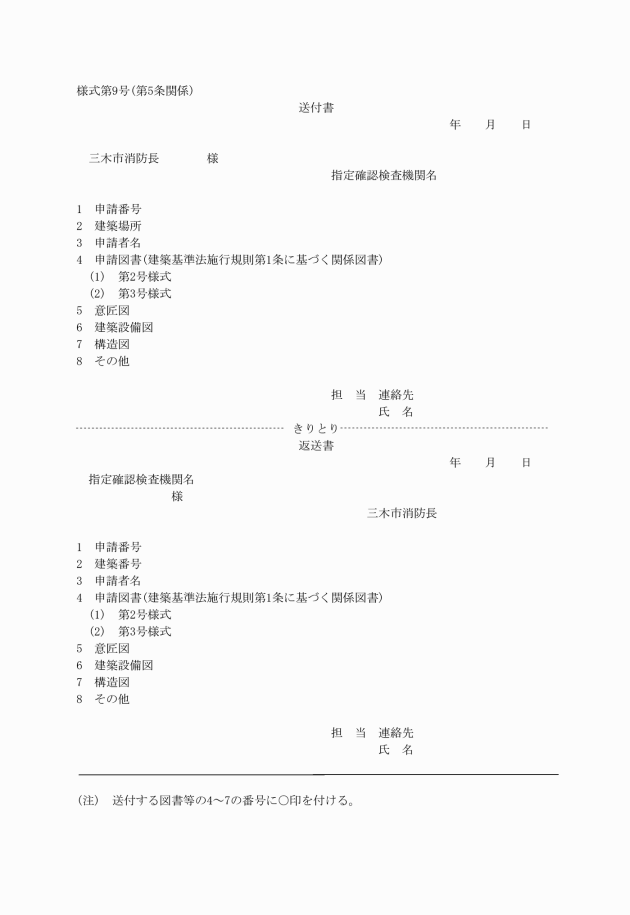

ウ 指定確認検査機関にあっては、送付・返送書(様式第9号)

(4) 特定行政庁等又は指定確認検査機関から送付された申請書類に不備がある場合は、その旨を通知し、補正されるまでの間は受付を保留するものとする。

3 申請書類の返却は次のとおりとする。

(1) 返却方法は、消防本部予防課での直接返却とする。ただし、指定確認検査機関から郵送等で送付された申請書類であって、指定確認検査機関による送料の負担その他必要な措置が講じられているときは、郵送等の方法により返却することができる。

(2) 返却時間は、前項第2号の規定を準用するものとする。

4 建築通知の送付を受けたときは、次の内容を確認し受け付けるものとする。

(1) 建築通知される住宅又は建築設備の所在、建築主名等が記載された一覧表

(2) 住宅については、省令別記第3号様式による建築計画概要等

(3) 建築設備については、省令別記第8号様式第2面による書類等

5 第1項の規定は、許可申請及び計画通知の処理について準用するものとする。

6 他市町との境界線上の建築物に関する建築同意については、特定行政庁等又は指定確認検査機関に事前の協議を求めるものとする。

(変更申請等の処理要領)

第6条 特定行政庁等又は指定確認検査機関から変更申請等の書類の送付を受けたときは、前条第1項の規定に準じて処理するものとする。

第3章 消防用設備等の着工届出等

(着工届出等の処理要領)

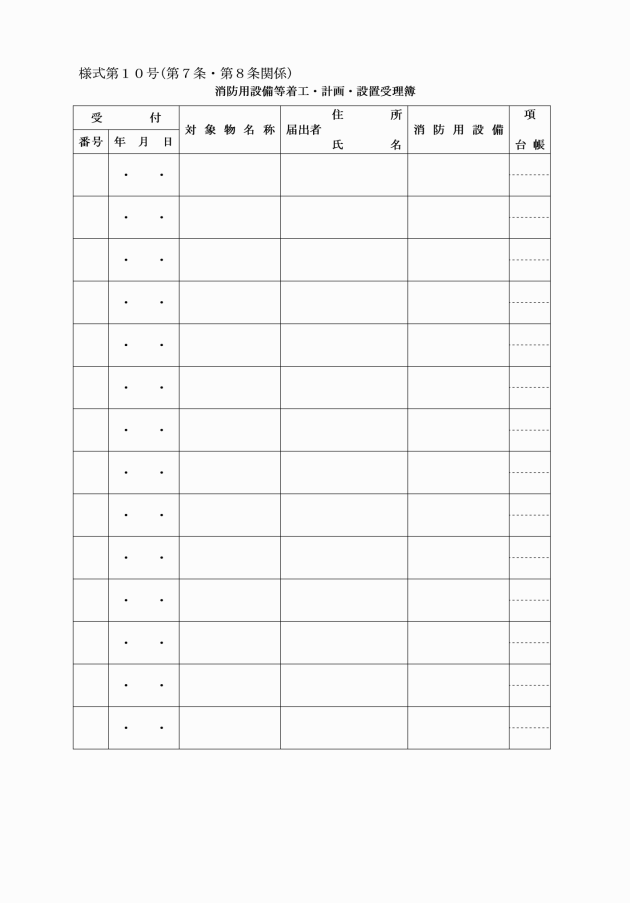

第7条 着工届出等を受けたときは、当該着工届出等に係る工事計画が設備等技術基準に適合しているかについて審査し、消防用設備等着工・計画・設置受理簿(様式第10号)に記載する。

2 受理した着工届出書等は、三木市火災予防規則(平成2年三木市規則第14号。以下「規則」という。)第20条により処理し、届出者に交付するものとする。

3 着工届出書等は、防火対象物台帳において保存するものとする。

(設置届出の処理要領)

第8条 設置届出を受けたときは、当該設置届出に係る消防用設備等が設備等技術基準に適合しているかについて審査し、及び検査し、消防用設備等着工・計画・設置受理簿(様式第10号)に記載する。

2 受理した設置届出書は、規則第20条により処理し、届出者に交付するものとする。

3 設置届出書等は、防火対象物台帳において保存するものとする。

第4章 防火対象物使用開始届出

(使用開始届の受理)

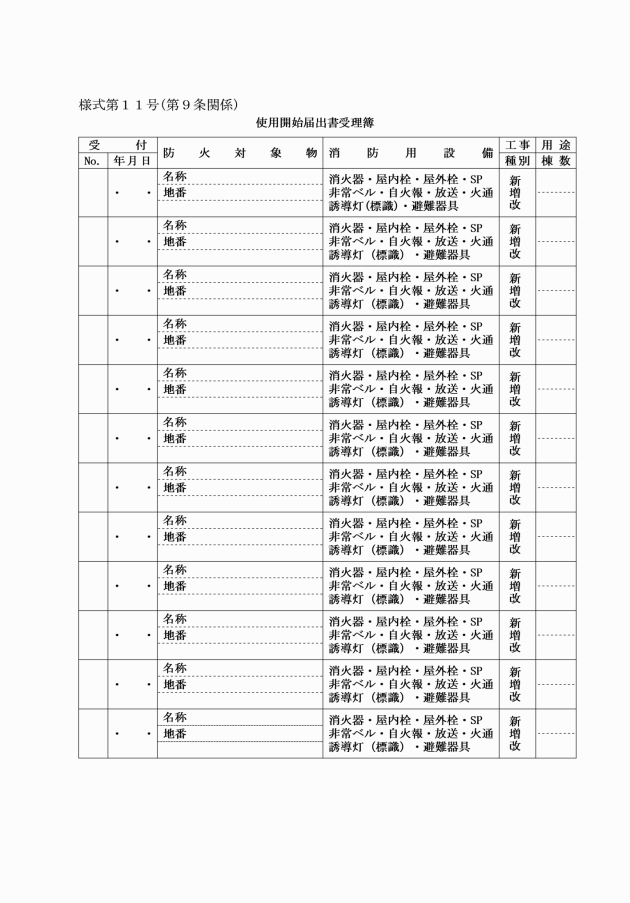

第9条 使用開始届出を受けたときは、使用開始届出書の記載内容を確認し、使用開始届出書受理簿(様式第11号)に記載するものとする。

(使用開始検査)

第10条 使用開始届出書を受理したときは、速やかに当該防火対象物の使用開始検査を行わなければならない。

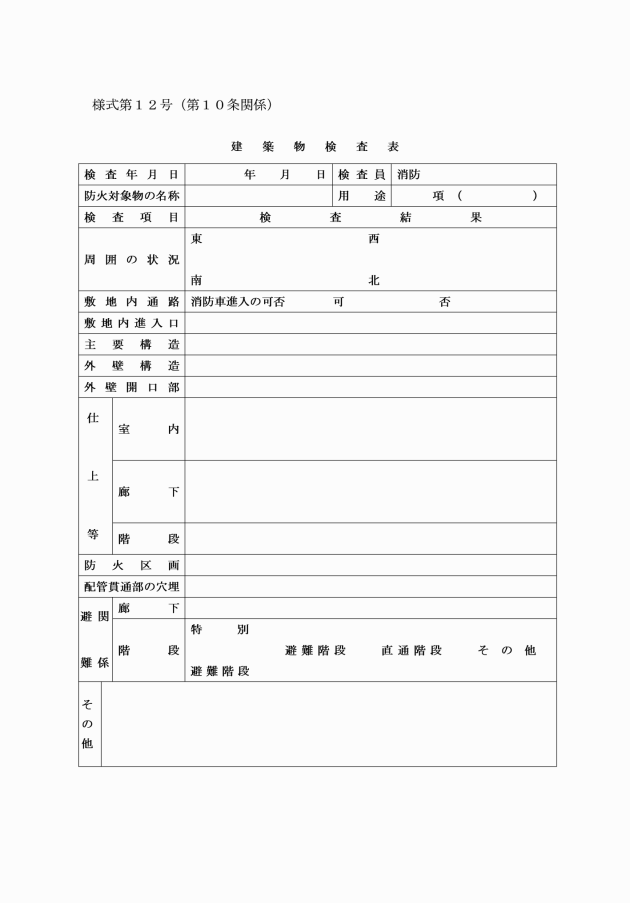

2 使用開始検査は、建築物検査表(様式第12号)に基づいて行うものとする。

3 防火対象物の使用開始検査を行ったときは、検査員は、防火対象物の台帳を作成するものとする。

(使用開始届出書の処理要領)

第11条 防火対象物の使用開始検査の結果、当該防火対象物が関係法令の規定に適合し、防火上支障がないと認めた場合には、使用開始届出書を規則第20条により処理し、届出者に交付するものとする。

2 使用開始届出書は、防火対象物台帳において保存するものとする。

(一部使用及び再検査)

第12条 防火対象物の使用開始検査の結果、当該防火対象物が関係法令の規定に適合していないものであるときは、別に定める基準により必要な措置を講じるものとする。

第5章 消防用設備等の検査済証

(検査済証の交付)

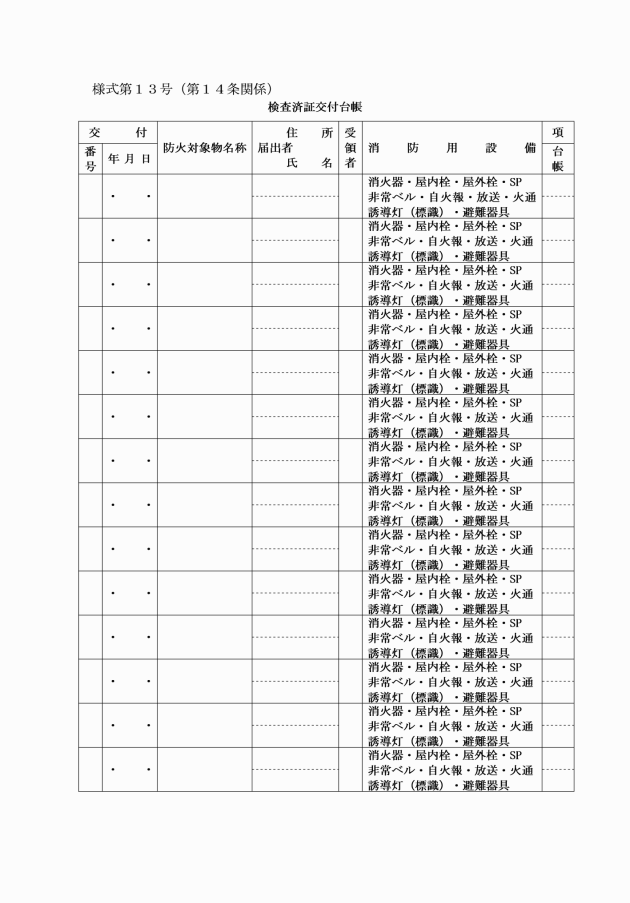

第14条 消防長は、法第17条の3の2の規定に基づく検査をした結果、消防用設備等が設備等技術基準に適合していると認めたときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 検査済証の公印は、消防長印を押印するものとする。

(2) 検査済証の交付は、検査済証交付台帳(様式第13号)により処理するものとする。

第6章 仮使用認定申請及び安全計画届

(審査の基準)

第15条 仮使用認定申請書及び安全計画届出書の審査は、消防用設備等の機能確保並びに防火及び避難に関する安全対策の確保について調査し、審査するものとする。

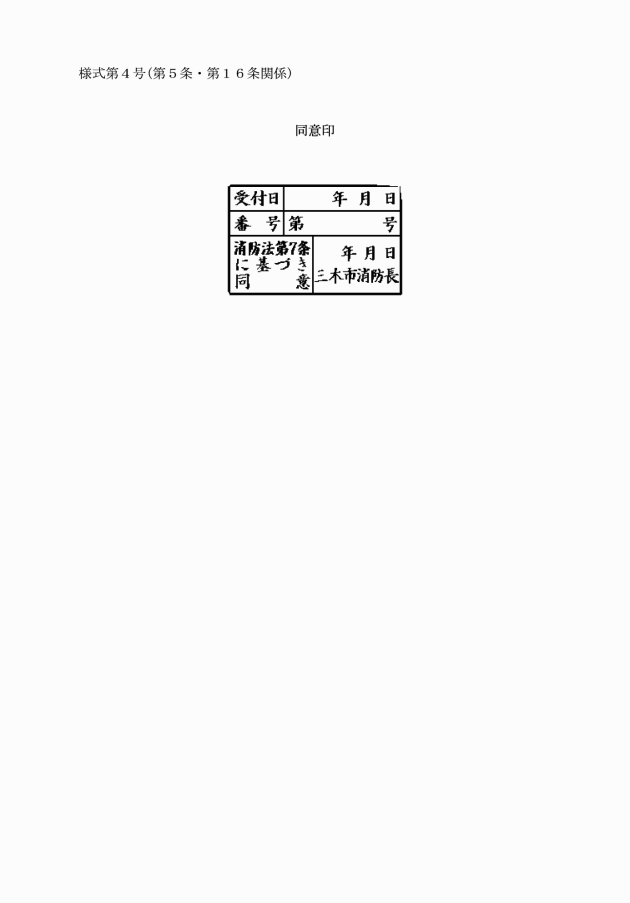

2 審査後の仮使用認定申請書及び安全計画届出書は、次により処理するものとする。

(1) 仮使用認定申請が関係法令の防火に関する規定に適合しているときは、仮使用認定申請書に同意印(様式第4号)を押印し、特定行政庁等又は指定確認検査機関に送付するものとする。

(2) 仮使用認定申請が関係法令の防火に関する規定に適合していないときは、意見書(様式第8号)を作成し、特定行政庁等又は指定確認検査機関に送付するものとする。

第7章 旅館、ホテル及び宿泊事業等の営業許可等の申請に係る消防法令適合通知書の交付等

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による営業の許可

(2) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更の届出

(3) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第1項の規定による登録

(4) 国際観光ホテル整備法第7条第1項又は第18条第2項において準用する第7条第1項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出

(5) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項又は同条第4項に基づく届出

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の規定による営業の許可

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条第1項の規定による構造若しくは設備の変更の承認又は同条第3項の規定による変更の届出

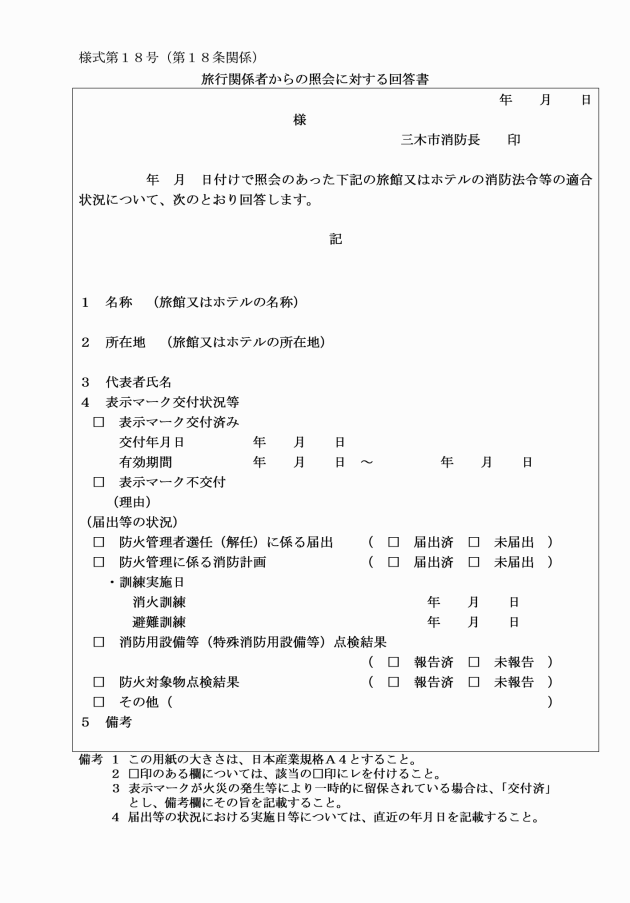

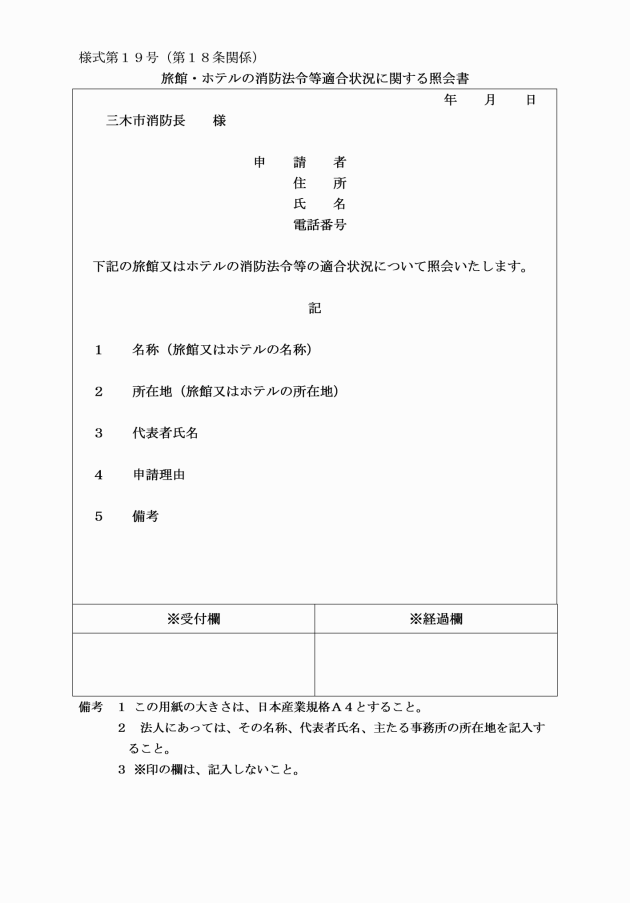

(旅行関係者からの照会)

第18条 消防長は、旅館、ホテル等の防火安全に関することについて、旅行関係者(個人を除く。以下同じ。)から照会があった場合は、旅行関係者からの照会に対する回答書(様式第18号)により回答するものとする。

(関係行政機関との連携)

第19条 消防長は、旅館、ホテル等の防火安全に関し、関係行政機関から消防法令の違反について通知があった場合は、査察を実施する等の適切な措置を講じるとともに、その結果を当該機関に通知するものとする。

2 消防長は、旅館、ホテル等の防火安全に関し、査察等により消防法令に違反する事項以外の防火安全に関する不備事項を発見した場合は、その不備事項を関係行政機関に通知するものとする。

3 消防長は、消防法令に違反している旅館、ホテル等に対し、文書により命令、警告等を実施した場合は、関係行政機関に通知するものとする。

第8章 新築工事中の防火対象物に係る安全対策

(新築工事中の防火対象物に係る安全対策)

第20条 消防長は、延べ面積1,000平方メ一トル以上の防火対象物を新築しようとする関係者に対し、工事中の消防計画の提出を求め、当該防火対象物の防火管理が十分に徹底されるよう指導するものとする。ただし、第15条に規定する仮使用認定申請書又は安全計画届出書が提出されたものについては、工事中の消防計画が提出されたものとみなす。

第9章 雑則

(各種届出の特例)

第21条 法及び条例の規定に基づく各種届出は、次によることができる。

(1) 設置届出に係る添付図書で、着工届出に添付した図書と重複することとなるものは、これを省略することができる。

(2) 防火対象物の小規模な修繕及び模様替等に伴い、2以上の消防用設備等の変更工事を行う場合の着工届出については、2以上の消防用設備等を一括して届け出ることができる。

附則

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

附則(平成17年8月31日消訓令第7号)

この訓令は、平成17年10月24日から施行する。

附則(平成19年3月3日消訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月28日消訓令第6号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成27年7月27日消訓令第2号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

附則(平成28年7月15日消訓令第1号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

附則(平成30年3月14日消訓令第4号)

この訓令は、平成30年3月15日から施行する。

附則(令和元年7月1日消訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日消訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月12日消訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。