○三木市緊急通報システム事業運営要綱

平成2年3月31日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、緊急通報システム事業(以下「事業」という。)を運営することにより、緊急事態における、高齢者や身体障害者(以下「高齢者等」という。)の不安を解消するとともに、当該高齢者等の生活の安全を確保するために必要な事項を定め、もって在宅高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、三木市とする。ただし、この事業の一部を、適切な運営を行うことができると認められる事業者(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 高齢者等が自宅で急病や事故等により、救護が必要となった場合に、事前に登録した協力者又は救急隊に救護の要請ができる緊急通報機器(以下「機器」という。)を貸与すること。

(2) 高齢者等の健康、医療等の相談に対する助言を行うこと。

(3) 高齢者等に対し、定期的な連絡を行い、その生活状況等を把握すること。

(対象者)

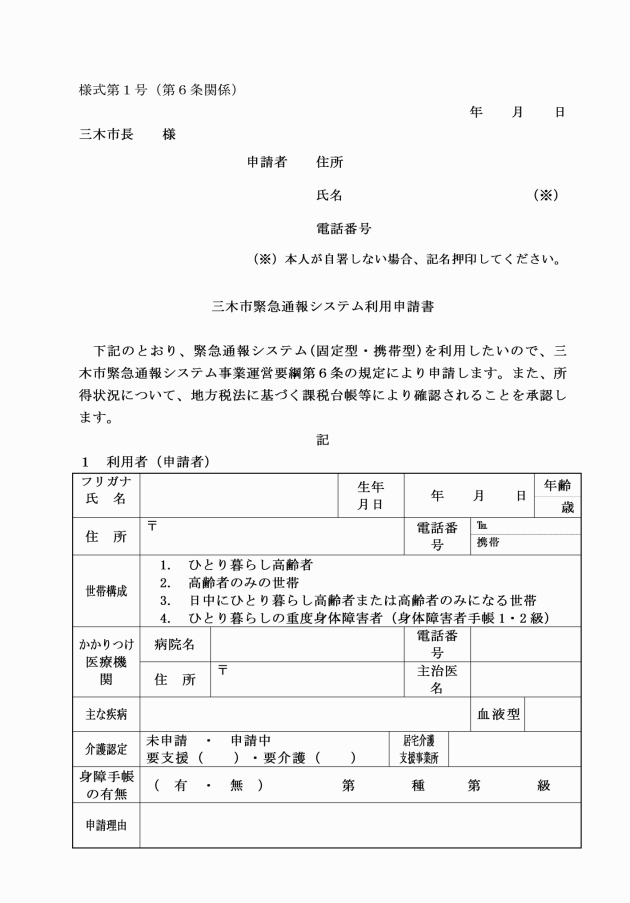

第4条 この要綱による事業の対象となる高齢者等(以下「事業対象者」という。)は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者

(3) 65歳以上の高齢者のみの世帯に属する高齢者であって、緊急時の通報が困難な状況にある者

(4) 家族が就労等のため、日中に前3号の状態にある者

(5) その他市長が特に必要と認めた者

(近隣協力員)

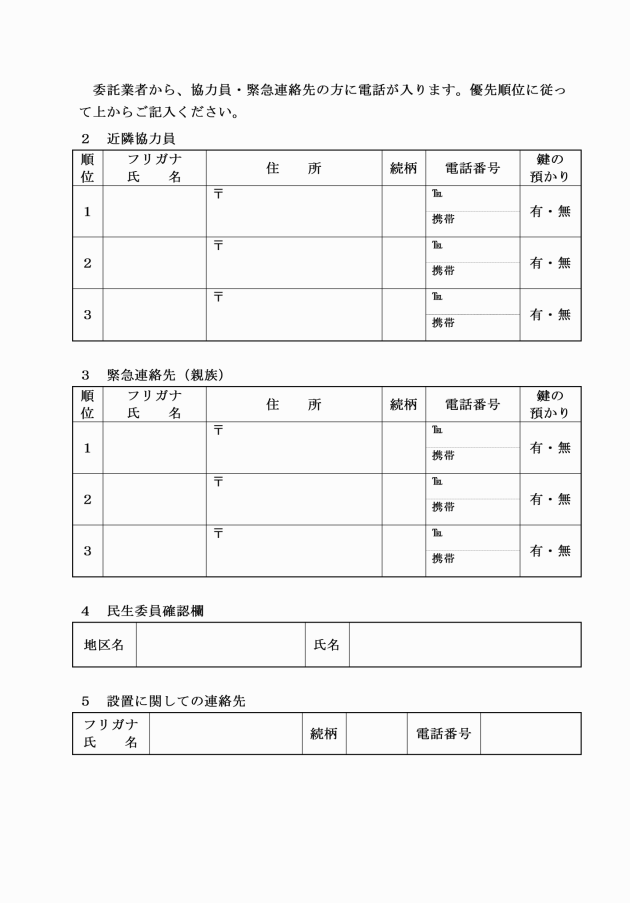

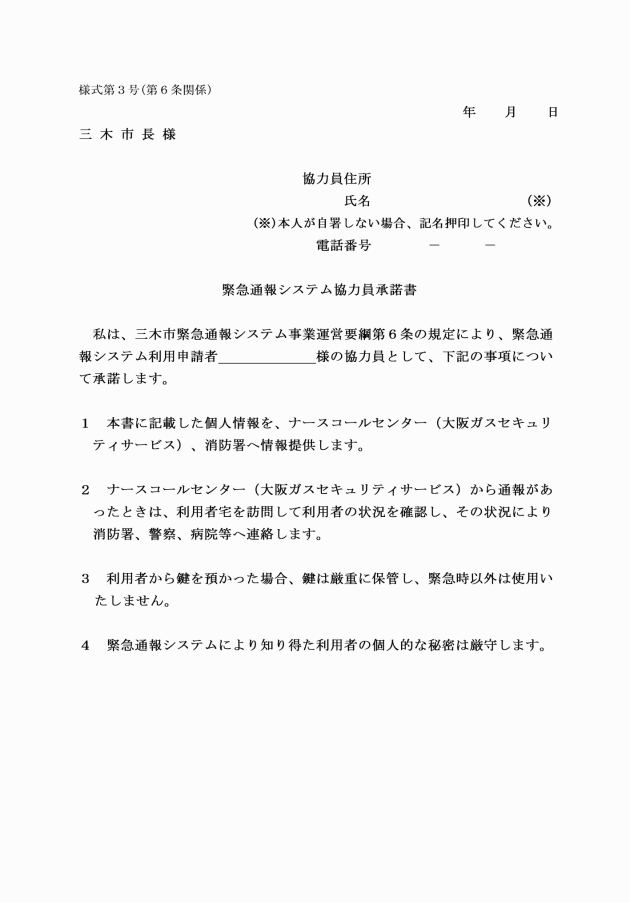

第5条 市長は、事業の円滑な運営のため、事業対象者の近隣に居住する者の中から緊急時の救護に協力できるものとして、事業対象者自らが依頼する協力者(原則として3人とする。)を協力員(以下「協力員」という。)として緊急通報システム台帳に登録する。

2 協力員は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 事業対象者から通報があったときは、その自宅を訪問して状況を確認し、その状況により消防署、警察、病院等へ連絡すること。

(2) その他この事業の目的を達成するために必要な活動

3 協力員は、事業の遂行上知り得た個人的情報を第三者に漏らしてはならない。

2 市長は、前項の規定により利用を決定(以下「利用決定」という。)したときは、当該決定を受けた者(以下「利用者」という。)を緊急通報システム台帳に登録するものとする。

(機器の貸与)

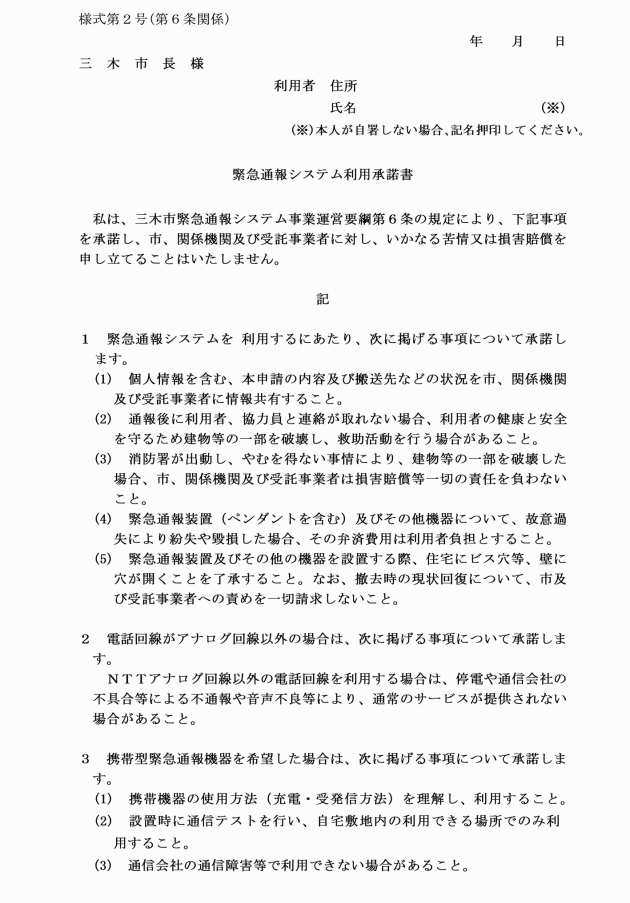

第8条 市長は、利用者に対し、緊急通報システムの利用契約を締結の上、機器を貸与する。

2 前項の機器は、利用者の自宅に機器に対応する電話回線がある場合は、固定型とし、機器に対応する電話回線がない場合は、携帯型とする。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所その他申請事項に変更があったとき。

(2) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 長期間不在とするとき又は当該不在の後に帰宅するとき

(4) 事業の利用を廃止するとき。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用決定に付した条件又は利用契約に違反したとき。

(2) 第4条の要件に該当しなくなったとき。

(3) 不正の行為により機器の貸与を受けたとき。

(4) 市長が、機器を貸与する必要がないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用決定を取り消した場合において、既に機器を貸与しているときは、期限を指定してその返還を命ずるものとする。

(機器の管理)

第11条 利用者は、貸与された機器を事業以外の目的に使用し、現状を変更し、又は転貸してはならない。

2 貸与した機器の破損が判明した場合は、原則として利用者が修理費等を負担するものとする。

(関係機関との連携)

第13条 市長は、受託業者その他関係機関と密接な連携及び協力関係を保ち、事業の円滑な運営を図るものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町緊急通報システム事業要綱(平成4年吉川町要綱第2号)の規定によりなされた申請、決定その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた申請、決定その他の行為とみなす。

附則(平成11年9月23日)

この要綱は、平成11年9月24日から施行する。

附則(平成13年3月31日)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年10月24日)

この要綱は、平成17年10月24日から施行する。

附則(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三木市緊急通報システム事業運営要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の緊急通報システムの利用について適用する。

附則(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月31日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月30日)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月26日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三木市緊急通報システム事業運営要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の緊急通報システムの利用について適用する。

別表(第12条関係)

利用者世帯の区分 | 利用者等が負担するシステム利用料金(月額) | ||

固定型 | 携帯型 | ||

A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |

B 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0円 | 0円 | |

C 生計中心者の前年所得税年額が10,000円以下の世帯 | 165円 | 400円 | |

D 生計中心者の前年所得税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 330円 | 800円 | |

E 生計中心者の前年所得税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 660円 | 1600円 | |

F 生計中心者の前年所得税年額が80,001円以上の世帯 | 全額 | 全額 | |

全額 | 全額 | ||