○三木市水道事業監督員の心得

昭和54年7月1日

制定

(趣旨)

第1条 この心得は、三木市水道事業が所管する工事(以下「工事」という。)の請負契約の適正な履行の確保を図るため、監督に当たる職員(以下「監督員」という。)の服務及び監督の方法について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 監督員は、設計書、図面及び仕様書(以下これらを「設計図書」という。)並びに工事請負契約書(以下「契約書」という。)を熟知し、厳正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 監督員は、常に現場の状況及び天候その他天然現象に注意し、いやしくも工事が原因となって災害その他の事故が発生することのないよう特に留意しなければならない。

3 監督員は、自己の担当する工事以外の工事についても常に気を配り、気付いた事項については、直ちにその担当者及び所属長に連絡し、又は報告しなければならない。

(監督員の職務)

第3条 監督員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 請負者の提出した工程表を検討し、所属長にその結果を報告するとともに、その命を受けて工事の施工について請負者と協議し、調整すること。

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図書を承諾すること。

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査をすること。

(4) 現場代理人、主任技術者、専門技術者その他請負者が工事を施工するために使用している下請人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を求めること。

(5) 工事の施工が、設計図書に適合しない場合にその改造を請求すること。

(6) 請負者に対して、設計図書に明示されていない軽微な事項について指示すること。

(7) 災害防止のため、請負者に必要な措置を求めること。

(8) 関連する2以上の工事における工程等の調整を図ること。

(9) 工事の施工について、必要な事項を報告し、又は整理すること。

(10) 支給材料又は貸与品を検査して請負者に引き渡すこと。

(11) その他契約の履行について、請負者に対する指示承諾又は協議をすること。

(工事監督の要点)

第4条 工事監督の要点は、別表のとおりとする。

(工事施工上の指示)

第5条 監督員は、工事の着手に先立ち、請負者に工事施工場所の地形、地質、その土地の状況及び工法等について詳細な説明を行い、請負者からは施工順序、安全対策の方針等を聴取して適切な指示を与え、能率的かつ効果的な工事の推進を図るよう努めなければならない。

(工事進捗状況の確認)

第6条 監督員は、工事が設計図書に合致するよう常に現場の状況を把握し、適切な指示を与え、工事の適正な施工の確保に努めなければならない。

2 監督員は、常に工事の進行状況に留意し、工程表と照らして工事が工期内に完成するよう適切な指示を与えるとともに、毎月25日現在における工事の進行状況を所属長に報告しなければならない。

(安全施工の確保)

第7条 監督員は、工事の着手に際しては、水利及び交通の状況並びに既設の施設等に留意し、工事の施工により一般公衆に迷惑を及ぼすことのないよう請負者に注意又は指示をしなければならない。

2 監督員は、工事の施工に際し、工事現場における標示その他定められた危険防止の標識等を設けるなど、事故の未然防止に努めるよう請負者に指示しなければならない。

(材料検査)

第8条 監督員は、設計図書において指定された工事材料及び監督員が必要と認める工事材料については、使用前に品質の良否、寸法及び数量を検査するとともに、当該材料が検査に合格したものであることを確認しなければならない。

2 検査に合格した工事材料は、未検査品又は不合格品と完全に区分し、不合格品は遅滞なく工事現場外に搬出させなければならない。

(材料検査の方法)

第9条 監督員は、材料検査に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 木材、石材、ブロック等の検査に当たっては、完成検査又は出来形検査が容易に行えるよう検査の際、検査済のマークを付する等適切な方法を講ずること。

(2) セメント、石灰等の雨露を避けなければならないもの又は紛失のおそれのある小物品は直ちに倉庫に保管させること。

(3) 砂、砂利、敷砂利、砕石等の原材料は、指定した場所で積立検収又は運搬車検収すること。

(4) 鉄線品、鉄筋、鉄鋼材は、検査合格証を受領の上、寸法の検査を行うこと。

(5) その他諸材料については、前各号に準じて検査すること。

(監督員の工事検査)

第10条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認められる場合又は契約書に定める事項に違反した場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を取り壊して検査しなければならない。

(工事施工の立会い)

第11条 監督員は、設計図書において指定したもの及び特に所属長が指定した工事については、工事の施工に立ち会わなければならない。

2 監督員は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することができない工事及び次の各号に掲げる工事については、努めて工事の施工に立ち会わなければならない。

(1) 丁張の架設

(2) 杭打工事(打ち始め及び打ち止めのとき。)

(3) セメント又はアスファルトを使用する工事

(4) 特殊な技術を要する工事

(工事写真の撮影)

第12条 監督員は、次の各号に掲げる工事の施工については、工事の状況及び寸法等が確認できる写真のほか、工事の着手前及び完成後の状況の写真を請負者に撮影させるとともに、自らも撮影するよう努めなければならない。

(1) 水中又は地下に埋設する工事その他施工後その出来形を外面から確認することができない工事の施工状況

(2) 杭打ち工事の打ち始め及び打ち止めの状況

(3) ブロック(石)積及びブロック(石)張工事のコンクリート及び栗石の状況

(4) 型枠の組立状況

(5) 鉄筋コンクリートの配筋状況

(6) コンクリートの打設状況

(7) 舗装工事の各層の舗設状況

(8) 特殊技術を要する工事の施工状況

(9) 試験の状況

(10) 天災の発生により工事の手戻りを生じるおそれがある工事の既済部分の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、所属長が指示した工事の施工状況

2 監督員は、土木及び管工事等の工事写真については次の各号に掲げる事項に留意して処理するものとする。

(1) 工事写真は、工事の施工管理(品質管理、出来形管理、工種管理等)に積極的に利用するとともに、不時の際(災害による工事の手戻り等)における出来形を証明する唯一の資料でもあることに留意し、工事施工の近代化、監督業務の合理化、検査の能率化等の目的により施工管理の中の工事施工記録及び工事完成後の出来形確認の資料として必要なものであるとの考え方に立って処理すること。

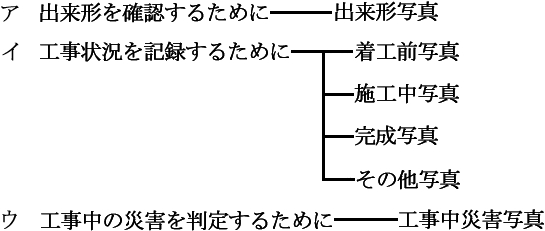

(2) 工事写真の種類は、次のとおりとする。

(3) 工事写真は、後日判定の資料として用いる報告文の一部として、次の5つの要素を表示できるものとすること。

ア いつ

工事は常に進捗しており、撮影の「時」は施工順序、工程及び進捗状況等の判定に欠くことができないものであること。

イ どこで

撮影の「場所」の確認は、工事写真としては欠くことができないものであり、後日確認のできる背景を入れる黒板を利用すること。

ウ だれが(第12条参照)

エ いくら

被写体の数量が確認できるものであること。

オ なにを

市が注文した、土木工事、配管工事の構造物、地下埋設占用の他の構造物との関連位置を明示すること。

(4) 工事の施工計画書を作成する際に工事写真の撮影計画も併せて行うものとし、この計画は第2号に示した写真の種類ごとに工事工程に合わせ、次の内容を盛り込むこと。

ア 撮影方針

(ア) 担当者(責任担当者のほか1~2名)

(イ) 撮影枚数(密度)

(ウ) 時期

(エ) 方法

(オ) 場所等

イ 出来形写真については、アのほか土木工事共通仕様書、特記仕様書及び監督員の定める出来形管理の寸法、測定点(撮影点)等を検討し、各工種ごとの進捗予定に適応した撮影計画表を作成すること。

(5) 撮影の実施に当たっては次の事項に留意すること。

ア 担当者は工事の進捗状況に十分注意するとともに、各々の現場の担当者間との連絡を密にし、目的及び撮影計画に合致した写真を写すよう努めること。

イ 監督員の立会いを受けることに定められている工種の撮影に当たっては、その立会いのもとに実施すること。検査員についても同様の扱いとする。

ウ 重要部分については、不良撮影による撮り直し防止のため、2枚以上の撮影又は2台のカメラでの同時撮影等も考えること。

(臨機の措置)

第13条 監督員は、災害の発生するおそれのあるとき又は災害の発生したときは、水防その他所要の対策について臨機の措置をとらなければならない。

2 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを求めなければならない。

3 前2項の場合において監督員は、あらかじめ所属長の指示を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、そのとった措置を速やかに所属長に報告しなければならない。

(設計の確認)

第14条 監督員は、工事の施工に当たり、請負者から次の各号に掲げる事項について書面により通知があったとき又は自ら当該事実を発見したときは直ちに調査を行い、その結果を請負者に通知しなければならない。

(1) 設計図書と工事現場の状態が一致しないこと。

(2) 設計図書の表示が明確でないこと。(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤り又は脱漏がある場合を含む。)

(3) 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された施工条件が実際と相違すること。

(4) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。

(設計変更)

第15条 監督員は、前条各号に掲げる事実が請負者との間に確認されたとき及びその他の理由により必要があると認められるときは、工事内容の変更又は設計図書の訂正を行い、所属長の承認を得なければならない。

(報告)

第16条 監督員は、請負者から提出のあった書類は、所属長が指定するものを除き、自ら点検し、速やかに所属長に提出しなければならない。

2 監督員は、すべての報告を速やかに所属長にしなければならない。

(記録)

第17条 監督員は、工事及び検査の状況その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(書類の整理)

第18条 監督員は、設計図書において指定した工事材料の調合、工事の施工についての見本及び工事写真等の記録を請負者に整備させ、遅滞なく提出させるとともに、自らも工事について実施したすべての試験結果、検査の結果及びその他必要な資料を整備しなければならない。

(検査の立会い)

第19条 監督員は、検査員の行う検査等に立ち会うとともに必要な資料を提供して、検査の執行に協力しなければならない。

(完成又は部分払いの措置)

第20条 監督員は、請負者から工事完成届の提出があったときは、当該工事の出来形を調査し、手直しの必要のないときは、工事関係書類を添えて所属長に提出しなければならない。

2 監督員は、請負者から契約による部分払いの請求があったときは、遅滞なく当該工事の出来形を調査し、工事出来高内訳書を作成し、所属長に提出しなければならない。

(委任等)

第21条 この心得に定めるもののほか、監督員の心得に関して必要な事項は部長が定める。

附則

この心得は、昭和54年度施行の請負工事契約分より適用する。

附則(平成12年9月29日)

この心得は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

附則(平成18年3月30日)

この心得は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

工事監督の要点

種別 | 工種 | 要点項目 | 内容 |

一般 | 一般事項 | 1 現場の踏査 | 施工箇所及び支障物件の再確認工事説明、予告の確認 |

2 地元住民への周知 | |||

3 施工計画の検討 | 工程表、施工方法 | ||

4 連絡協議事項の確認 | 警察協議、関係機関との連絡調整、現場指示事項、問題点の処理等 | ||

5 提出書類の審査 | 着工前、工事中及び竣工時の各書類 | ||

6 現場整理整頓及び保安施設の整備 | |||

7 公害対策の検討 | 着手前、工事中、工事完了後の公害対策を検討 | ||

共通 | 施工計画 | 施工方法の検討 | 1 土取場、土捨場、積込方法、運搬経路 2 切土、盛土、転圧撒出し方法 3 仮設備方法 4 地下埋設物等支障物件の確認と処理方法 |

交通管理 | 1 一般交通処理の方法 2 交通整理器材及び整理員の配置 3 運搬路補修の方法 | ||

安全管理 | 1 公害対策 2 安全対策 3 危険物の保管及び取扱方法 | ||

災害時の体制 | 発生時の処置及び連絡方法 | ||

施工管理 | 出来型管理(写真を含む。) | 1 各管理項目について管理、方法、資料整備状況、管理結果の確認 2 管理結果の現場への反映 | |

品質管理(写真を含む。) | 同上 | ||

工程管理(同上) | 同上 | ||

現場管理 | 1 施工計画項目中の実施状況 2 現場整理状況 | ||

工事測量 | 中心線、法線 | 1 中心線又は法線の位置の確認 2 測点杭、補助杭及び控杭の設置 | |

仮B、M測点の水準高 | 1 基準水準点のチェック 2 基準高、箇所数、設置状況 3 測点高のチェック | ||

測量座標高 | 中心線、路肩等の位置の高さ、測量成果と設計図の対比 | ||

縦横断 | |||

丁張 | 1 用地幅杭 2 丁張の基準高、位置、材質 | ||

完成書類及び資料 | 出来形図 | 出来形図と現地との照合 | |

工事写真 着手前、施工中、完成 | 1 着手前の現況写真 2 工事施工の状況が確認できる写真 3 施工管理(出来型、品質)状況写真 4 工事中の仮設物、支障物件、交通安全対策、保安対策の確認できる写真 5 完成写真 | ||

施工管理、品質、管理 | 1 施工管理図 品質管理図 2 各種構造物の出来型図 3 各種試験の結果表 4 各種資料 | ||

材料 | 管材 | 鋳鉄管、鋼管、塩ビ管、その他 | 品質、型状の適否、規格の有無、検査印 |

アスファルト舗装用管材及びフィラー | 品質、粒度の適否(抜取り) | ||

その他の砂利、砂、砕石 | 同上(同上) |

(注記)

1 この工事監督の要点は、昼間施工工事のみを対象とし、夜間については巡回監督方式とする。

2 保安事項及び各要点の検査確認事項は、指示書等により業者に徹底させるものとする。