○三木市高齢者等住宅改造等助成事業実施要綱

令和5年3月31日

(目的)

第1条 この事業は、高齢者及び障害者等(以下「高齢者等」という。)をはじめ、全ての市民が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送ることができる住環境を整備するため、高齢者等に対応した既存住宅の改造等に要する経費を助成することにより、長寿社会に対応した人にやさしい住まいづくり及び福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)の理念を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「改造」とは、既存の建築物の構造耐力上主要な部分(建築物の倒壊の防止等を目的とする構造耐力上の面からみて主要な部分。筋交いの入った構造耐力上必要な壁、柱などをいう。)の変更を伴わない新たな部品の取付け又は設備の更新等をいう。

2 この要綱において「耐震診断」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2012年改訂版、2004年改訂版)による一般診断法又は精密診断法

(2) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)による耐震診断

(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」(2001年版、2017年版)による耐震診断

(4) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」(2009年版)による耐震診断

(5) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算による耐震診断

(6) 前5号に掲げる方法と同等と認められる耐震診断

(7) 次項第1号に定める簡易耐震診断

3 この要綱において「簡易耐震診断」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 一般社団法人兵庫県建築士事務所協会による「簡易耐震診断推進事業耐震診断マニュアル」による耐震診断

(2) 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2012年改訂版、2004年改訂版)による一般診断法

(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)による耐震診断

(4) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」(2001年版、2017年版)による耐震診断

(対象世帯)

第3条 助成の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、市内に居住する世帯(原則として公営住宅に居住する世帯を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)が属する世帯であること。

ア 介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者

イ 身体障害者手帳の交付を受けた者

ウ 療育手帳の交付を受けた者

(2) 別表第1に定める世帯階層区分のいずれかに該当すること。

(3) この要綱による助成を受けたことがないこと。

(1) 前条第1号アに該当する者が属する世帯 介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費を含む額であること。

2 前項の規定は、共同住宅については、原則として専用部分の住宅改造に限り適用するものとし、賃貸住宅について入居者が改造する場合は、改造することにつき、所有者の許可又は承認を得ている場合に限り適用するものとする。

3 他の助成金等の交付を受けて実施する住宅改造については、対象経費から当該助成金等の額を除くものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅

(2) 次に掲げる工法に該当しない住宅

ア 枠組壁工法

イ 丸太組工法

ウ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法

(3) 平成12年度から平成14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」による耐震診断を受けていない住宅

(4) 過去に耐震診断を受けていない住宅

(5) 延べ面積の半分以上が居住の用に供されている住宅

5 前項に規定する住宅について、住宅改造と併せて簡易耐震診断を行う場合には、簡易耐震診断に係る経費のうち対象世帯が負担する経費を対象経費とする。

(1) 第3条第1号アに該当する者が属する世帯 介護保険制度の居宅介護住宅改修費限度額又は介護予防住宅改修費限度額

(2) 第3条第1号イに該当する者が属する世帯 地域生活支援事業の住宅改修費の支給対象となる世帯では、当該住宅改修費支給限度額

2 住宅改造と併せて簡易耐震診断を行う場合においては、前項中「50万円」とあるのは「50万円から簡易耐震診断助成額を控除した額」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に簡易耐震診断助成額を加算した額」と読み替えるものとする。

(住まいの改良相談員の設置)

第6条 市長は、市職員のうち次に掲げる職種それぞれから住まいの改良相談員(以下「改良相談員」という。)を選任する。

(1) 福祉関係職種

(2) 保健・医療関係職種

(3) 建築関係職種

2 改良相談員は、協働して住宅改造型の工事が適正であるかを評価し、及び確認を行う。ただし、やむを得ずいずれかの職種の改良相談員が選任できないときは、当該職種の専門家が代替してこれを評価し、及び確認を行うものとする。

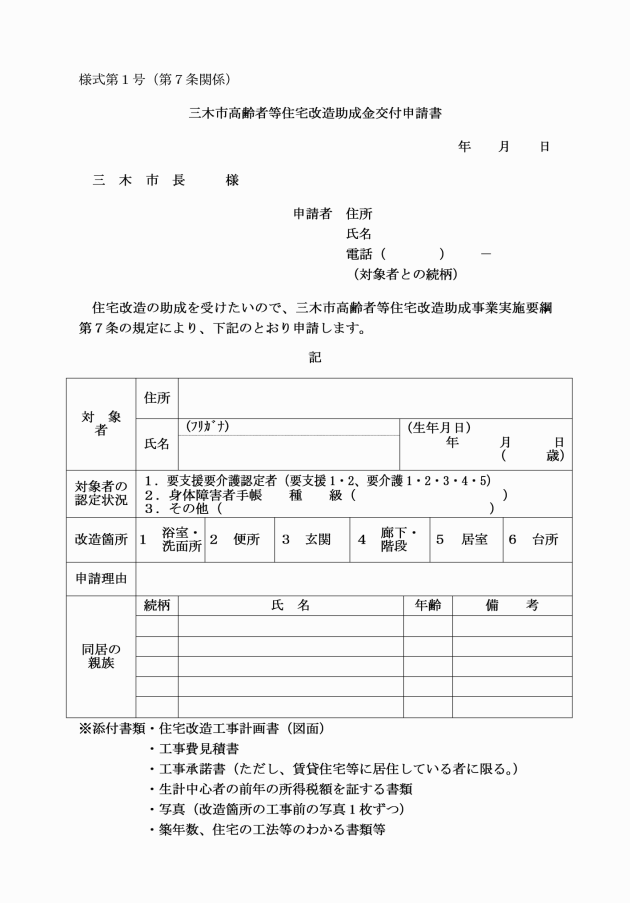

(助成金の申請)

第7条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市高齢者等住宅改造助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。ただし、申請は、原則として対象世帯の生計の中心となる者が行うものとする。

(1) 住宅改造工事計画書(図面)

(2) 工事費見積書

(3) 工事承諾書(賃貸住宅の場合に限る。)

(4) 所得を証する書類

(5) 改造箇所の現況写真(工事前)

(6) 築年数、住宅の工法、延べ面積及び延べ面積のうち居住の用に供されていない面積又は割合がわかる書類(建築確認通知書、検査済証等)

(介護保険制度等の優先使用等)

第10条 第3条第1号アに該当する者が属する世帯は、住宅改造を行うときは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修又は介護予防住宅改修を優先して行うものとし、助成対象工事の実施に当たっては、福祉用具等の活用を図り、介護支援専門員及び関係機関と連携の上、一体的に行うものとする。ただし、対象者に居宅介護住宅改修又は介護予防住宅改修の対象となる工事を行う必要がない場合は、この限りでない。

(助成金の返還命令)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたことが判明したときは、助成金の交付決定を取り消し、既に決定した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、本事業を実施するに当たり、福祉、保健、医療、建築等の関係機関との連携を図りながら、推進していくものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(三木市高齢者等住宅改造等助成事業実施要綱の廃止)

2 三木市高齢者等住宅改造等助成事業実施要綱(平成12年3月31日制定)は、廃止する。

別表第1(第3条、第5条関係)

世帯階層区分 | 住宅改造 | 簡易耐震診断 |

助成率 | 助成額 上段:木造 下段:非木造 | |

生活保護による被保護世帯(単給世帯含む。) | 3/3 | 3,150円 6,350円 |

生計中心者が当該年度分市民税非課税の世帯 | 1/2 | 3,000円 6,000円 |

生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市民税均等割のみ課税の世帯 | ||

生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市民税所得割及び均等割課税の世帯 | 1/3 | 2,000円 4,000円 |

生計中心者が前年分所得税課税で、所得税額が7万円以下の世帯 | ||

生計中心者の前年分所得税額が7万円を超える世帯であって、次のいずれかに該当するもの (1) 生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入金額が、8,000,000円以下の世帯 (2) 生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が、6,000,000円以下の世帯 | 1/3 | 1,000円 2,000円 |

備考

1 「給与収入金額」とは、住民税納税通知書等の支払給与の総額(税込み年収)をいい、「所得金額」とは、納税証明書等の所得金額をいう。ただし、所得税法上の譲渡所得、一時所得、雑所得、退職所得及び山林所得の所得金額を含まないものとする。

2 「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 申請書が1月から6月までの間に受理された場合にあっては、「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とし、申請書が4月から6月までの間に受理された場合にあっては、「当該年度分の市民税」とあるのは「前年度分の市民税」とする。

別表第2(第4条関係)

◎助成対象工事

改造箇所 | 助成対象工事 | 助成対象限度額 | |

浴室 洗面所 | 浴室出入ロの段差解消 | (1) 浴室床のかさ上げ (2) すのこの設置 | 400,000円 |

開口幅の確保のための間仕切り壁の改造(浴室の開口幅については65cm未満を65cm以上に改造する場合をいい、洗面所の開口幅については75cm未満を75cm以上に改造する場合をいう。) | |||

中折り戸・引き戸への取替え | |||

手すりの取付け | |||

浴室へのシャワーの取付け | |||

サーモスタット式混合栓・レバー式水栓等への取替え | |||

浴槽の取替え | |||

浴室への介助用電動吊具の取付け(移動式を除く。) | |||

カウンター型洗面台への取替え | |||

ドアガラスのプラスチックガラス等への取替え | |||

非常用ブザーの取付け | |||

位置表示灯付照明スイッチ又はワイド形照明スイッチへの取替え | |||

段差解消のための洗面所の床の張り替え | |||

段差解消のための洗面所の開き戸(レバーハンドル等が設置されているものに限る。)、引き戸の取替え | |||

便所 | 開口幅の確保のための間仕切り壁の改造(開口幅75cm未満を75cm以上に改造する場合をいう。) | 300,000円 | |

段差解消のための床の張り替え | |||

引き戸への取替え | |||

段差解消のための開き戸(レバーハンドル等が設置されているものに限る。)、引き戸の取替え | |||

手すりの取付け | |||

レバーハンドル錠等への取替え | |||

和便器の洋便器への取替え・洋便器の設置(既存の洋便器の取替えを除く。) | |||

人感センサー機能付便器洗浄装置の取付け | |||

暖房便座用電源コンセントの設置 | |||

非常用ブザーの取付け | |||

人感センサー照明スイッチへの取替え | |||

位置表示灯付照明スイッチ又はワイド形照明スイッチへの取替え | |||

手洗いの人感センサー機能付水栓への取替え | |||

玄関 | 開口幅の確保のための間仕切り壁の改造 | 200,000円 | |

上がりがまちの段差解消のための式台の設置 | |||

上がりがまちの足元灯の設置 | |||

玄関から道路までの通路の段差解消(スロープ化又は階段昇降機の取付け) | |||

玄関から道路までの通路への足元灯の設置 | |||

手すりの取付け(玄関から道路までの通路への手すりを含む) | |||

レバーハンドル錠等への取替え | |||

濡れても滑らない材料への取替え | |||

開き戸式の場合のドアクローザーの設置 | |||

人感センサー照明スイッチへの取替え | |||

位置表示灯付照明スイッチ又はワイド形照明スイッチへの取替え | |||

廊下 階段 | 階段部への滑り止めの取付け | 100,000円 | |

階段部の蹴込み板の取付け | |||

階段昇降機の取り付け(1階に高齢者等の居室を作れない等やむを得ない場合に限る。) | |||

足元灯の設置 | |||

三路スイッチの取付け | |||

人感センサー照明スイッチへの取替え | |||

位置表示灯付照明スイッチ又はワイド形照明スイッチへの取替え | |||

手すりの取付け | |||

段差解消のための廊下の床の張り替え | |||

居室 | 出入口の段差解消 | 100,000円 | |

段差解消のための床の張り替え | |||

段差解消のための開き戸(レバーハンドル等が設置されているものに限る。)、引き戸の取替え | |||

開き戸から引き戸又は折り畳み戸への改造 | |||

開口幅の確保のための間仕切り壁の改造(開口幅75cm未満を75cm以上に改造する場合をいう。) | |||

畳からフローリングへの床の張り替え | |||

冷暖房用スリーブの設置 | |||

冷暖房用電源コンセントの設置 | |||

位置表示灯付照明スイッチ又はワイド形照明スイッチへの取替え | |||

台所 | 段差解消のための床の張り替え | 100,000円 | |

段差解消のための開き戸(レバーハンドル等が設置されているものに限る。)、引き戸の取替え | |||

流し台の改造(車いす対応) | |||

レバー式水栓等への取替え(混合式も可) | |||

レバーハンドル錠等への取替え | |||

位置表示灯付照明スイッチ又はワイド形照明スイッチへの取替え | |||

その他住まいの改良相談員が必要と認める工事 | 本表に掲げる改造箇所の別に応じ、それぞれ定める額。 | ||