○三木市文書取扱規程

平成6年3月30日

訓令第3号

庁中一般

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 文書の収受及び配布(第12条―第18条)

第3章 文書の処理(第19条―第32条)

第4章 文書の施行及び発送(第33条―第39条)

第5章 文書の整理、保管及び保存(第40条―第53条)

第6章 文書の廃棄(第54条―第56条)

第7章 削除

第8章 補則(第62条・第63条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、文書事務の取扱いについて必要な事項を定めることにより、市における行政事務の適確かつ迅速な処理を図ることを目的とする。

(1) 文書 市において取り扱うすべての文書をいう。

(2) 庁内文書 市の機関内及び機関相互において発送し、又は収受する文書をいう。

(3) 庁外文書 庁内以外の文書で、発送し、又は収受する文書をいう。

(4) 浄書 決裁文書を正式の文書に仕上げるために清書することをいい、ワープロ浄書、筆記浄書、印刷等の方法を用いる。

(5) 保管文書 主管課において整理し、収納しておく文書をいう。

(6) 保存文書 書庫において整理し、収納しておく文書をいう。

(7) 懸案文書 起案した文書で、決裁に至らず、又は決裁を得たが施行されず事案の処理が完結していない文書をいう。

(8) 完結文書 一定の手続に従って施行され、かつ、事案の処理が完結した文書をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、常にていねいに取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損又は紛失しないよう注意しなければならない。

(総合政策部企画政策課長の職務)

第4条 総合政策部企画政策課長(以下「企画政策課長」という。)は、市における文書事務を総括するとともに、文書の収受、配布及び発送並びに完結文書の保存の事務を掌理する。

2 企画政策課長は、各課(課に準ずるものを含む。以下同じ。)の文書事務の処理状況について随時調査を行い、その結果に基づいて、主管課長(課長に準ずるものを含む。以下同じ。)に対し、必要な処置を求めることができる。

(主管課長の職務)

第5条 主管課長は、常にその主管課における文書事務の円滑適正な処理に留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第6条 文書事務を円滑適正に行わせるため、各課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、各課の副課長、庶務担当係長等をもってこれに充てる。

(文書取扱主任の職務)

第7条 文書取扱主任は、主管課長の命を受けて、その課における次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、配布及び発送手続に関すること。

(2) 文書事務の効率的な推進に関すること。

(3) 浄書依頼及び浄書文書の審査に関すること。

(4) 完結文書の編冊及び保管に関すること。

(5) ファイル基準表に関すること。

(6) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

(7) 保存文書の総合政策部企画政策課(以下「企画政策課」という。)への引継ぎに関すること。

(8) 文書の廃棄に関すること。

(9) その他文書の処理に関し必要なこと。

(ファイル担当者)

第8条 文書取扱主任の職務のうち、ファイリングシステムに関する職務を補助させるため、課の各係にファイル担当者を置く。

2 ファイル担当者は、各係の職員の中から主管課長の指定する職員をもってこれに充てる。

(帳簿)

第9条 企画政策課に、文書の取扱いに関し、次に掲げる帳簿を備え、常に整理しておかなければならない。

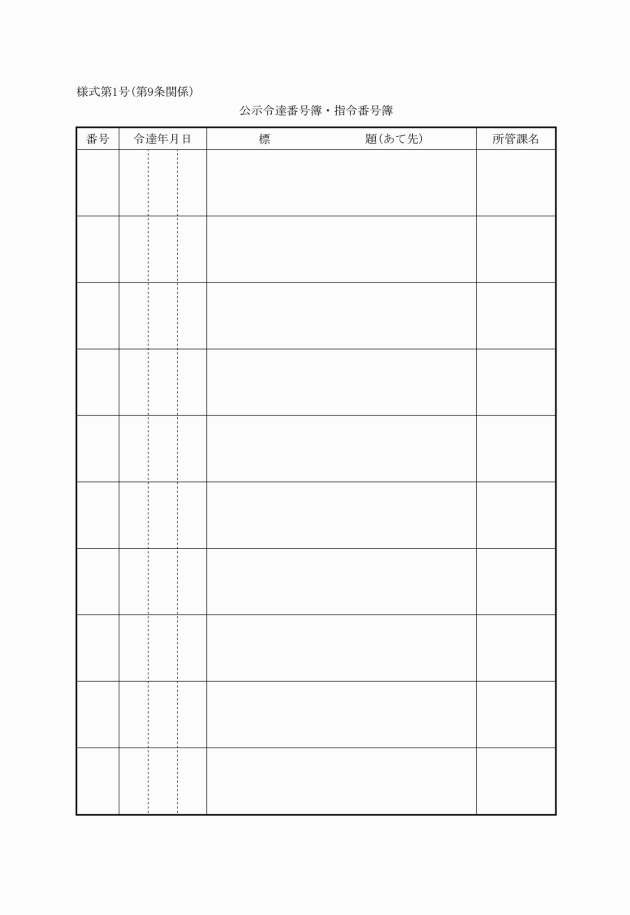

(1) 公示令達番号簿(様式第1号)

(2) 指令番号簿(様式第1号)

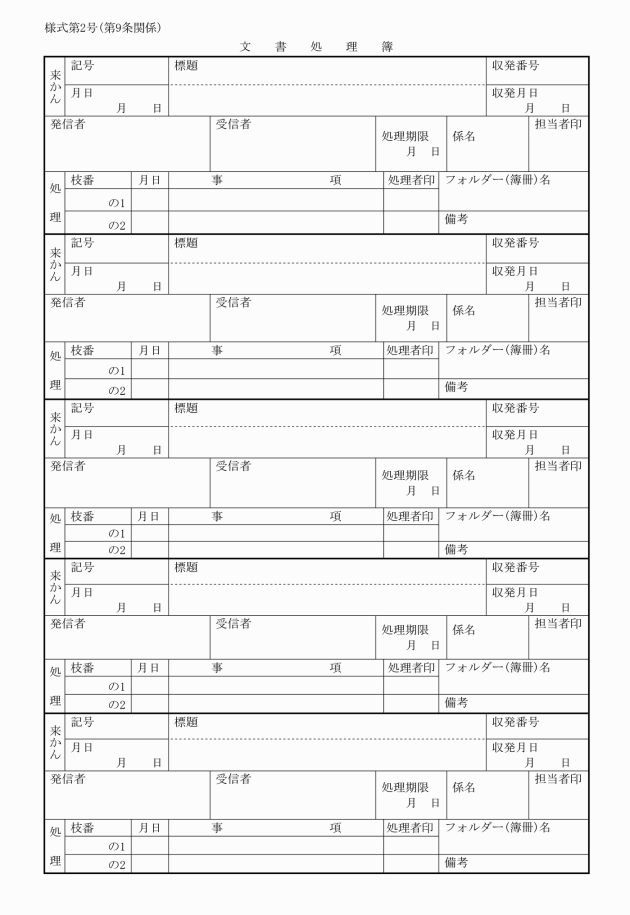

(3) 文書処理簿(様式第2号)

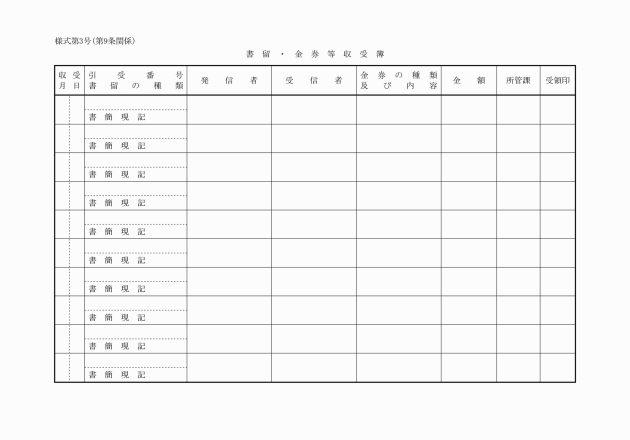

(4) 書留・金券等収受簿(様式第3号)

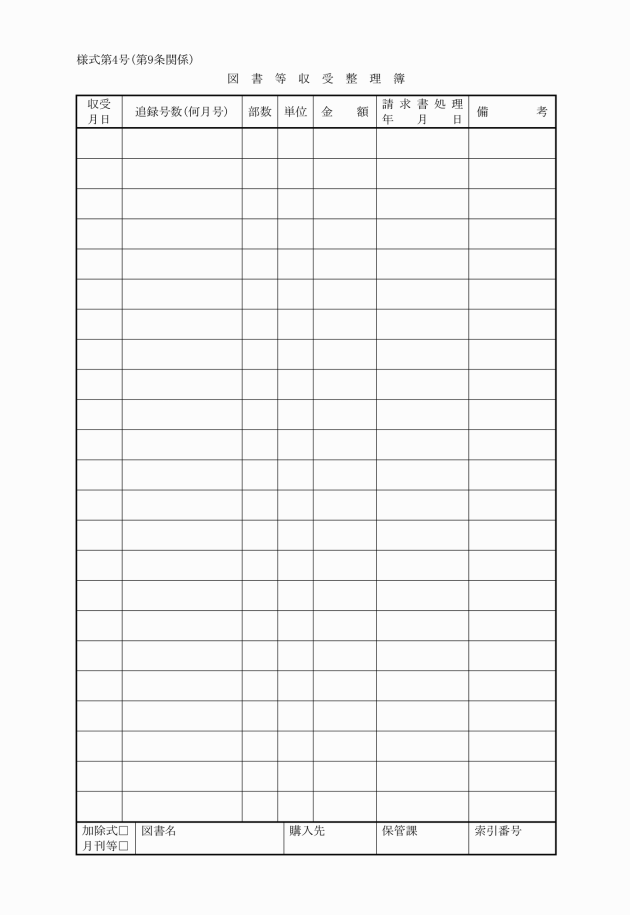

(5) 図書等収受整理簿(様式第4号)

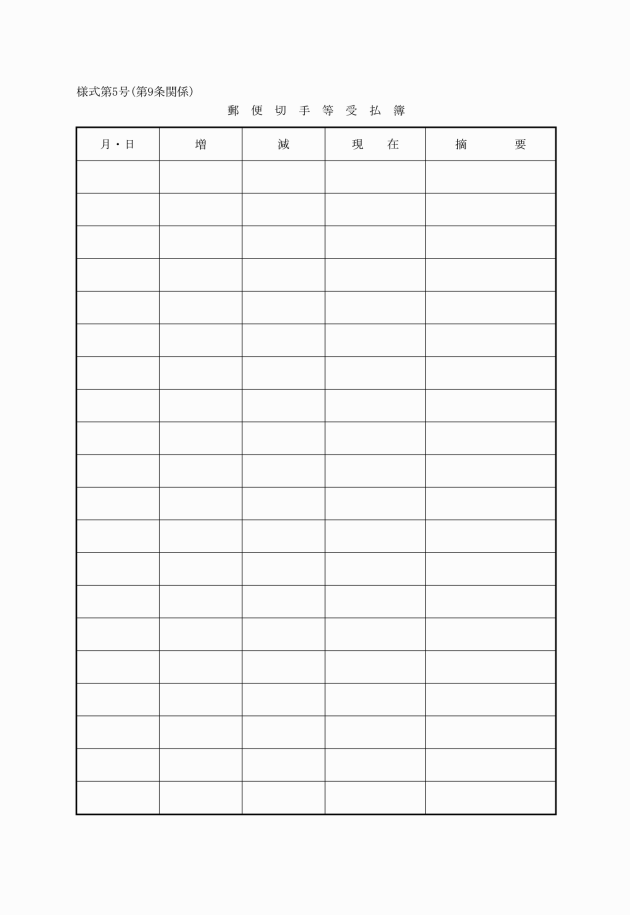

(6) 郵便切手等受払簿(様式第5号)

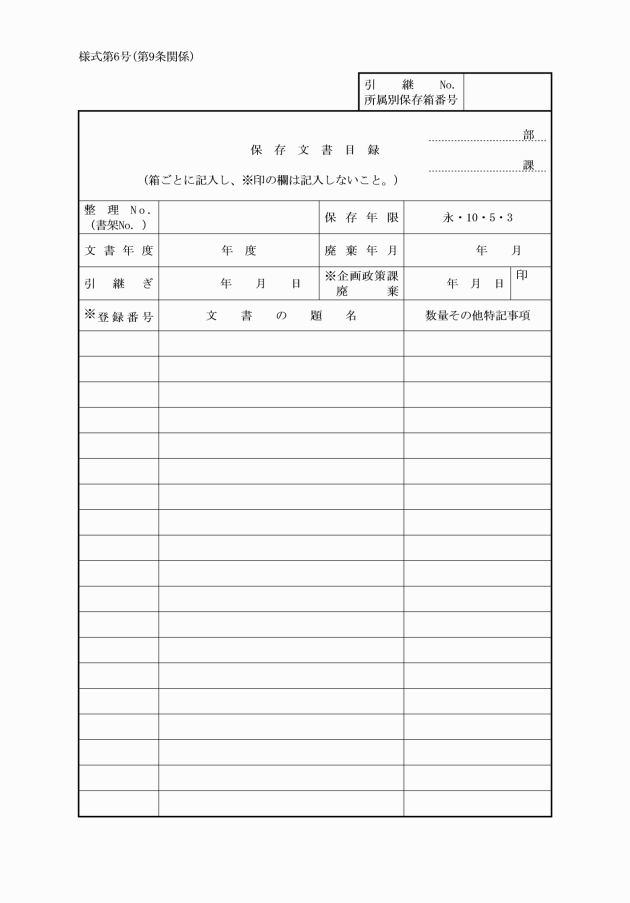

(7) 保存文書目録(様式第6号)

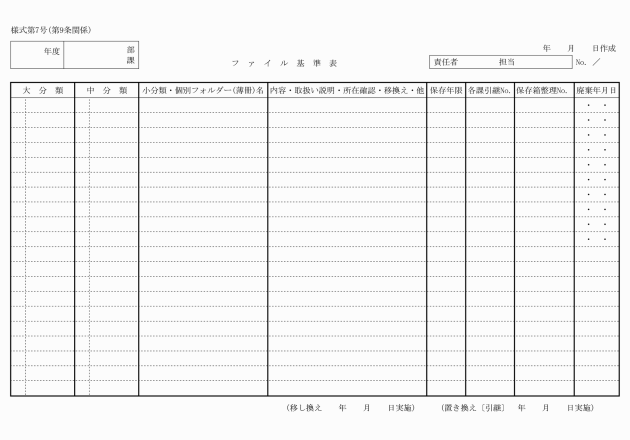

(8) ファイル基準表(様式第7号)

(文書の記号及び番号)

第10条 文書には、次の各号に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。

(1) 文書に用いる記号は、別表によるものとし、番号は文書処理簿により会計年度による一連番号を付けるものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、条例、規則、訓令、告示及び公告(以下「公示令達文書」という。)並びに指令には、市名を冠し、公示令達文書の番号は公示令達番号簿により暦年による一連番号を付けるものとし、指令の番号は指令番号簿により会計年度による一連番号を付けるものとする。

2 収受した文書に関して文書を発送するときは、その収受番号の枝番号をもって発送文書の番号とする。

(公示令達文書)

第11条 公示令達文書は、その決裁済文書を企画政策課に送付しなければならない。

2 企画政策課は、前項の規定により送付のあったときは、公示令達番号簿に記録し、番号を付して令達しなければならない。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受)

第12条 市に到達した文書は、すべて企画政策課において収受する。

(一般文書の収受)

第13条 企画政策課において収受した文書は、配布先の明確な文書は閉封のままで文書連絡箱を通じて主管課に配布する。

2 閉封のままでは配布先の不明確な文書は、企画政策課において開封し、配布先を確認した上、文書連絡箱を通じて主管課に配布する。

3 書留郵便物、金券等は、書留、金券等収受簿に所要事項を記入の上、主管課に配布して受領印を徴する。ただし、手数料又は返信料として添付したものは、この限りでない。

4 訴訟、審査請求その他収受の日時が権利の得失、変更に関すると認められる文書は、収受印の下に収受時刻を記入の上、取扱者の印を押し、かつ、文書処理簿に所要事項を記入し、封筒を添付の上、主管課に配布して受領印を徴する。

5 法規の追録及び図書類は、図書等収受整理簿に所要事項を記入し、主管課に配布する。

6 2以上の課に関連する文書は、最も関係が深いと認める課に配布する。

(各課の文書の受付)

第14条 各課の文書取扱主任は、文書の配布を受けたときは、次の各号により処理し、課長に提出する。

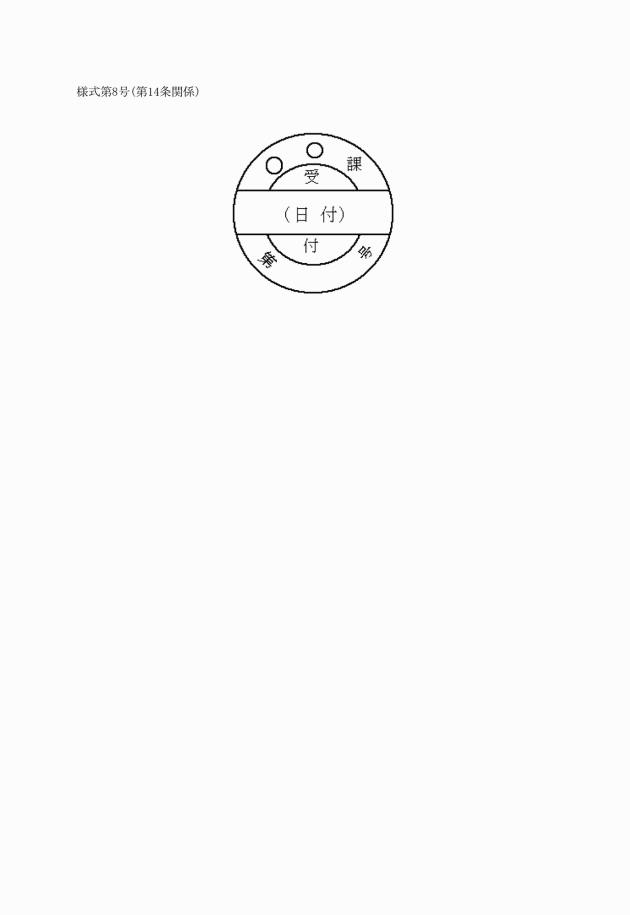

(1) 文書に受付印(様式第8号)を押すこと。

(2) 文書処理簿に所要事項を記入し、文書に番号を付けること。

2 次に掲げる文書は、前項各号の手続を省略することができる。

(1) 通知書、案内書その他これらに類するもので軽易と認められるもの

(2) 新聞、雑誌、冊子その他これらに類する印刷物

(3) 文書処理簿に代わるべき帳簿を設けてその処理経過を明らかにしているもの

(文書の返付)

第15条 各課に配布を受けた文書でその課の主管に属しないものは、直ちに企画政策課に返付しなければならない。

(時間外に到達した文書)

第17条 時間外に到達した文書は、日宿直者において収受し、収受文書の件名及び数量を当直日誌に記入し、当該収受文書を添えて速やかに企画政策課長へ報告するものとする。

(郵便料金の未払文書の収受)

第18条 郵便料金の未払又は不足の文書は、官公署から発せられたもの、その他特に必要と認められるものに限り、その料金を支払い、収受することができる。

第3章 文書の処理

(事務の処理)

第19条 各課長は、文書の配布を受けたときは、直ちにこれを閲覧し、自ら処理するもののほか、当該事務の担当係長に処理方針を示してその文書を交付し、担当者に指示して速やかに処理させなければならない。ただし、重要な文書で上司の指示により処理する必要があると認められるものは、先に上司の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。

2 課長から文書の配布を受けた担当係長は、自ら処理するもののほか、処理の要領を示して、その文書を当該事務の担当者に交付しなければならない。

3 事務の処理は、次の各号により速やかに行わなければならない。

(1) 即日処理できるものは、即日処理すること。

(2) 処理期限のあるものは、期限内に処理すること。

(3) 処理期限のないものは、速やかに処理すること。

(4) 調査、照会等を要するものは、直ちにこれを行い、このために事務処理を遅延しないこと。

(5) 配布を受けた文書が速やかに処理できないと認めたときは、理由を添えて上司の指示を受けること。

4 事務の処理は、文書により上司の決裁を受けなければならない。

(文書の起案)

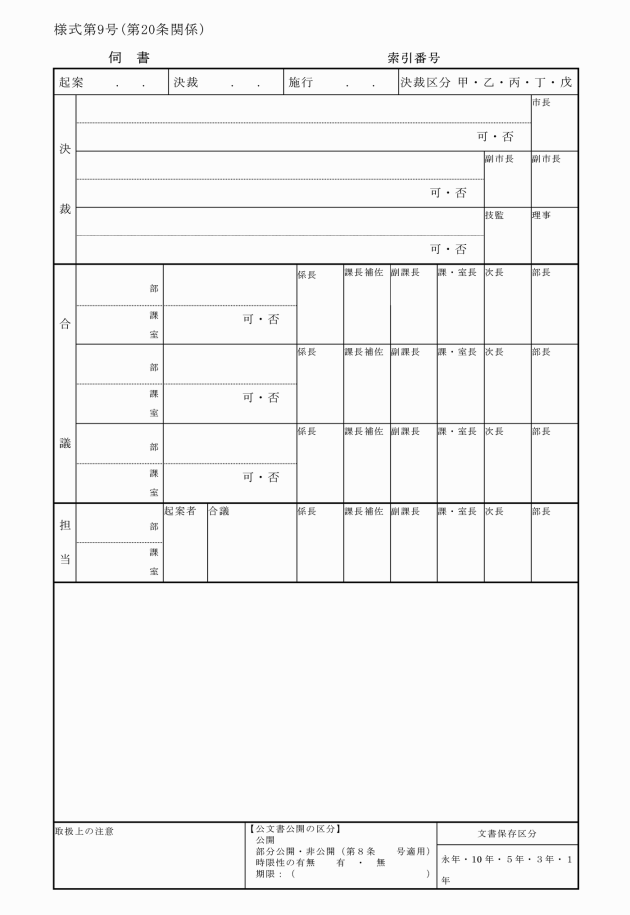

第20条 文書の起案は、次の各号により行わなければならない。

(1) 伺書(様式第9号)を用いること。ただし、定例又は軽易なものは、一定の帳票又は文書の余白等を利用することができる。

(2) 文案は、適法であり、適切な内容を備え、十分な効果をあげられるようにすること。

(3) 文案は、定められた文例、文体とし、常用漢字、現代かなづかい、新送りがなを用いるほか、正しい用字用語を用いること。

(4) 文案は、意思を正しく、やさしく、かつ、簡潔に表現すること。

(5) 文案には標題をつけ、結論を先にし、箇条書にする等留意の上作成し、必要のあるときは、起案理由、関係法規、予算関係等を記載し、又は関係文書、参考資料を添えること。

(6) 関連事項は、支障のない限り一括してこれを立案すること。

(7) 特別の取扱いを必要とする文書は、伺書の取扱上の注意事項欄に所要事項を赤字で表示すること。

(8) 合議を要する文書は、合議先を伺書の合議欄に関係の深い課から順次表示すること。

(9) 施行期日の予定されるものは、決裁を受ける余裕をおいて立案し、必要な審議の機会を失わないようにすること。

(10) 起案者は、起案年月日を記入した上、所定の欄に記名又は押印すること。

(施行者名)

第21条 文書の施行者名は、すべて市長名を用いなければならない。ただし、文書の内容、性質により又は軽易なものについては、主管の部課長名又は役所若しくは主管の部課名を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、照会に関する回答文書には、照会を受けた者の名をもってするものとする。

(決裁区分の表示)

第22条 起案文書は、決裁の区分に従い、次の記号を所定欄に表示しなければならない。

甲 市長の決裁を受けて処理するもの

乙 副市長の決裁を受けて処理するもの

丙 部長の決裁を受けて処理するもの

丁 課長の決裁を受けて処理するもの

戊 係長の決裁を受けて処理するもの

(決裁文書の持ち回り)

第23条 決裁を受ける文書で緊急に処理する必要があるもの、秘密を要するもの若しくは重要なものであるとき又は特別の事情があるときは、その事案について十分説明できる者が持ち回りしなければならない。

(秘密文書の取扱い)

第24条 秘密を要する文書は、「秘」の字を表示し、なお必要あるときは、封筒に入れる等秘密を保つことができる方法により取り扱わなければならない。処理後においてもなお秘密を要する場合も、また同様とする。

(合議)

第25条 事案の処理、施行が他の部課(他の機関を含む。本条及び次条において同じ。)に直接関係を有する文書は、当該関係部課に合議しなければならない。ただし、会議等において決定した事項は、その会議等に関係した部課への合議を省略することができる。

2 主管課は、前項ただし書の規定により合議を省略したときは、直ちに決定した事項を関係部課に通知し、又は連絡しなければならない。

3 持ち回りの方法により起案文書を合議するときは、その内容を説明することのできる者が、これに当たらなければならない。

4 合議する起案文書で重要なもの又は急を要するものは、主管係長又は主管課長が持ち回りしなければならない。

5 合議の順序は、関係の深い課を先にする。

(合議を受けた場合の処置)

第26条 前条の規定により合議を受けた関係部課は、特別の理由がある場合を除き、直ちに同意又は不同意を決定し、起案文書を主管課に回付しなければならない。

2 前項の場合において、合議事項について意見を異にするときは、主管課と協議し、なお意見が一致しないときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(合議文書の変更等の通知)

第27条 合議をした文書で、その後起案の趣旨が変更又は否決されたときは、その旨を合議済みの関係部課長に通知しなければならない。

(企画政策課長に合議すべき文書)

第28条 次の文書は、決裁前に企画政策課長に合議しなければならない。

(1) 条例、規則その他の法規に関する文書

(2) 公示、令達に関する文書

(3) 重要な契約に関する文書

(4) 訴訟、請願その他市政に影響を及ぼす文書

(5) 上級官庁等に対する請願及び陳情書

2 企画政策課長は、前項の規定により審査した結果、修正の必要があるものは、起案者に返付して、その旨を指示しなければならない。

(決裁年月日等の記入)

第30条 決裁済みの文書は、主管課の文書取扱主任において決裁年月日、施行年月日、記号、番号等を記入しなければならない。

(電話又は口頭による照会等の処理)

第31条 電話又は口頭による照会、回答、報告等で重要と認められるものは、その要領を記入し、この章の規定に準じて処理しなければならない。

(未処理文書の調査及び処理の促進)

第32条 文書取扱主任は、文書処理簿により常に未処理文書を調査し、その処理の促進に努めなければならない。

第4章 文書の施行及び発送

第33条 決裁済みの文書で浄書を要するものは、次の各号により浄書を行わなければならない。

(1) 浄書担当者は、決裁済みの文書を文体、用字及び用語に重点をおいて審査を行った上、浄書すること。

(2) 浄書文書は、決裁済みの文書と厳密に照合し、照合した者の印を決裁済みの文書の所定欄に押すこと。

(3) 秘密を要する文書を浄書したときは、浄書に用いた原稿その他秘密の漏れるおそれのあるものは、すべて焼却等の方法により処分すること。

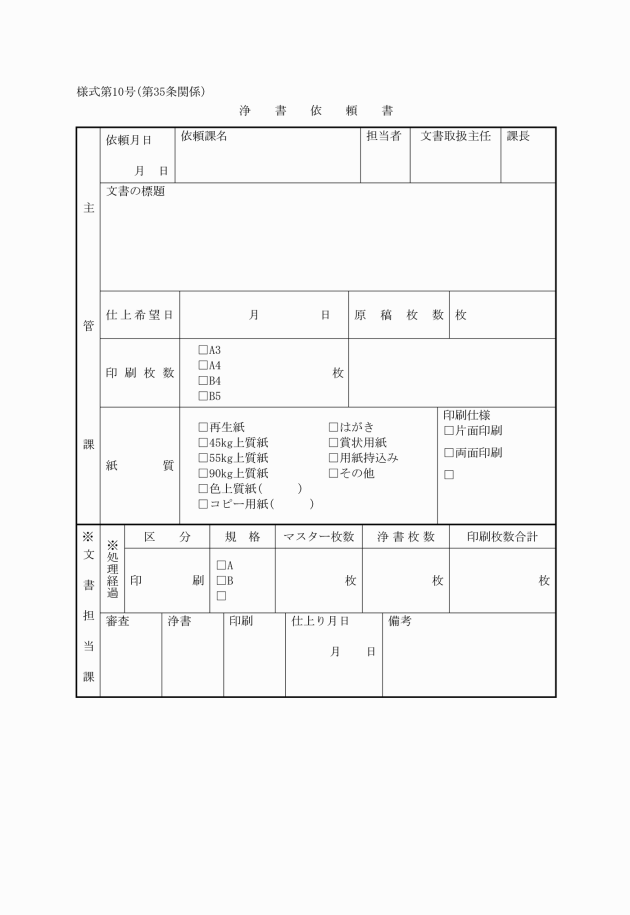

(浄書の担当課)

第34条 文書の浄書は、企画政策課において印刷の方法により行い、その基準は、別に定める。

(1) 図面、計数表等の構図上複雑な文書その他浄書が困難なもの。

(2) 緊急を要し、主要課において浄書することが適当と認められるもの。

(浄書依頼の手続)

第35条 企画政策課へ浄書を依頼しようとするときは、当該文書に浄書依頼書(様式第10号)を添え、原則として、施行期日の3日前までに企画政策課へ送付しなければならない。

(公印の押印)

第36条 施行する文書には、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書で印刷又は複写によるものは、これを省略することができる。

2 許可、認可、承認、証明その他の重要な文書には、その上部と決裁済文書とに契印を押さなければならない。

(文書の発送手続)

第37条 発送する文書には、主管課において、次の各号に掲げる処理をした上、就業時限2時間前までに企画政策課に送付しなければならない。

(1) 発送文書を封入して封筒に所要事項を記入すること。

(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送(以下「郵送等」という。)によるものは、所定の封筒を使用し、特殊な取扱いを要するものは、封筒の表面に書留、速達、親展等の表示をすること。

(3) 金品その他の貴重品を発送するときは、発送品を厳重に封入すること。

(4) 小包の包装は、特に堅固にすること。

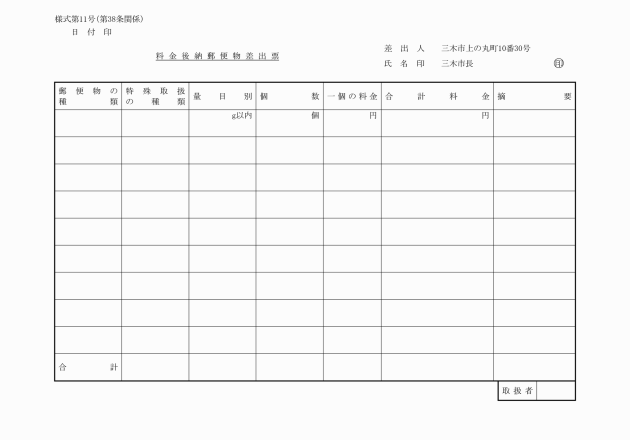

(1) 文書の発送は、郵送等とする。

(2) 郵送によって文書を発送するときは、郵便料金計器により記録して発送する。ただし、発送する郵便物が多量にある場合は、料金後納郵便物差出票(様式第11号)により所要事項を記入し、郵便局の検印を受けて発送する。

2 前項のほか特別の事情があるときは、郵便切手等受払簿に所要事項を記入し、郵便切手を貼り、又ははがきにより文書を郵送することができる。

(経由文書の取扱い)

第39条 経由文書は、前章及びこの章の規定に準じて処理し、文書処理簿に登録の上、進達しなければならない。ただし、特に定めのあるものは、この限りでない。

第5章 文書の整理、保管及び保存

(文書保管の原則)

第40条 文書は、必要に応じ、誰でもすぐに引き出せるよう系統的に整理し、主管課において原則として現年度中及びその翌年度1年間保管する。

(保管用具)

第41条 文書の保管用具は、指定の保管庫を使用する。

2 保管庫に収納することが不適当な文書については、その他の書棚又はキャビネット等それぞれに適した用具を使用する。

3 保管庫は、原則として各課ごとに指定の箇所に配置し、ファイルボックスは左から右へ配列する。

(必要用具)

第42条 使用する必要用具は、次の各号に定めるところによる。

(1) ファイルボックスは、文書の分類の構成と配列の状態を示すとともに個別フォルダーを探しやすくするために用いる。

(2) 個別フォルダーは、文書を分類し、保管庫に収納するために用いフォルダーのミミにカラーラベルをはり、文書名を表示する。

(3) 懸案フォルダーは、処理中の文書を収納しておくために用いる。

(ファイル基準表の作成)

第43条 ファイル担当者は、第40条に規定する文書を系統的に整理、保管するため、主管課ごとに定めるファイル基準表(以下「基準表」という。)を毎年度初めに1部作成し、年度中途においてファイルに変更のあった場合は、その都度基準表を修正する。

2 ファイル担当者は、ファイルボックスにフォルダーを使用して整理することが不適当と認められる文書についても、基準表に記入する。

3 ファイル担当者は、確定した基準表により、第47条に規定する引き継ぎを行い、文書保存箱番号を記入した基準表を2部作成し、1部を保管し、1部を企画政策課長に提出する。

(文書の整理及び保管)

第44条 文書は、基準表に従い個別フォルダーに整理し、ファイルボックスに収納して、保管庫に保管し、原則としてとじ込みをしないものとする。ただし、保管庫以外に保管する文書については、それに適した容器に適宜編纂し、保管する。

2 保管する文書は、次の各号により整理する。

(1) 個別フォルダーには、同種の事務に属し、かつ、保存年限が同一の文書をまとめて収納し、フォルダーの名称を定める。ただし、一つの個別フォルダーに含まれる文書の量が多いときは、更に細分して個別フォルダーを作成し、収納する。

(2) 同種の事務に属する数個の個別フォルダーをまとめて中分類を、数個の中分類をまとめて大分類を定める。

3 文書を個別フォルダーに収納するときは、完結年月日の古い文書から順に整理し、最も新しい文書が最前に位置するように収納する。

4 現年度及び前年度文書の保管庫の使用区分は、現年度分は上段に、前年度分は下段に各年度の文書量に応じて使い分けるものとし、前年度はファイルボックスの右下に緑の○型シールをはって区別する。

5 文書は、執務中を除いては、自己の手元に置いてはならない。

6 処理中の文書は、担当者別に懸案フォルダーにファイルし、所定の保管庫の上段最右側のファイルボックスに収納し、常に文書の所在を明らかにしておかなければならない。

(保管文書の調査点検)

第45条 ファイル担当者は、毎月末に基準表に基づき保管文書の点検整理を行わなければならない。

2 文書取扱主任及び企画政策課長は、文書整理の維持向上を図るため、必要に応じて主管課の文書保管状況について調査し、適切な助言を与える。

(文書の保存)

第46条 文書の保存は、企画政策課において行う。

(文書の移し換え及び引継ぎ)

第47条 主管課長は、第40条に規定する保管期間経過後、引継ぎ保存を要する文書を企画政策課長に引き継がなければならない。

2 保存文書の移し換えは、年度終了後直ちに行う。

3 年度にかかわりなく常時使用する文書は引継ぎ及び移し換えを行わず現年度扱いとする。

4 一定期間縦覧する事業等の文書で、単年度で区分することが不適当な文書については、移し換えを行わず現年度扱いとする。

5 前2項に定める移し換えを行わない文書は、個別フォルダーの所定の箇所に「常用」の表示をする。

(文書の保存方法)

第48条 企画政策課長は、前条の規定により引継ぎを受けた保存文書を保存年限別、年度別に調査整理し、保存文書目録に文書保存箱番号を付し、書庫へ格納する。

2 前項の規定にかかわらず、文書保存箱に収納することが不適当なものについては、これを収納しないで保存することができる。

(文書保存の期間)

第49条 文書保存の種類及び期間は、次のとおりとする。

(1) 第1種 永年。ただし、当該種類に属するものは、10年を超える保存文書であり、当該文書の内容を精査の上、適切な時期に廃棄処分を行うものとし、特別な事情がある場合を除き30年を超えて保存しないものとする。

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 3年

(5) 第5種 1年

2 第1種に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例、規則その他例規に関する文書

(2) 市議会議案原本、議決書等議会関係重要文書

(3) 職員の任免、賞罰その他身分に関する重要文書

(4) 重要な財産の取得又は処分に関する文書

(5) 特に重要な契約関係文書

(6) 重要な工事設計書等関係文書

(7) 市政の沿革に関し重要な文書

(8) 訴訟に関する重要文書

(9) 市史の資料となる重要文書

(10) 許可、認可、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が10年を超える文書

(11) 重要施策の計画及び実施に関する文書

(12) 市長等の事務の引継に関する文書

(13) その他永年保存の必要があると認められる文書

3 第2種に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 金銭出納の証拠となる文書

(2) 財産の取得又は処分に関する文書

(3) 重要な契約関係文書

(4) 工事設計書等関係文書

(5) 許可、認可、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が5年を超える文書

(6) その他10年保存の必要があると認められる文書

4 第3種に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 補助金及び貸付金等に関する文書

(2) 会計経理に関する文書

(3) 契約関係文書

(4) 軽易な工事設計書等関係文書

(5) 許可、認可、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が3年を超える文書

(6) その他5年保存の必要があると認められる文書

5 第4種に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 許可、認可、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が1年を超える文書

(2) 行政施策に関する比較的軽易な文書

(3) 軽易な人事及び給与に関する文書

(4) その他3年保存の必要があると認められる文書

6 第5種に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 通知、照会等で後日参照を必要としない文書

(2) 原簿又は台帳に記載の終わった申請書、届書等及び統計その他製表の資料に供した文書

(3) 定期的かつ軽易な証明等の文書

(4) その他1年保存の必要があると認められる文書

7 保存年限の決定に当たっては、当該文書の内容の効力、資料価値、重要度、使用の頻度その他関連事項を十分に考慮して行うとともに、必要以上に長期間の保存とならないようにしなければならない。

8 第1項に規定する保存期間は、会計年度のものにあっては、その完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算し、暦年による文書にあっては、その完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。

(マイクロフィルムによる保存)

第50条 文書のうち適当と認めるものについては、その文書を撮影したマイクロフィルムをその文書に代えて保存することができる。

2 マイクロフィルムの取扱いについては、別に定める。

(保存文書の貸出し)

第51条 保存文書の貸出し又は閲覧を受けようとする者は、企画政策課長に申し出なければならない。

2 貸出期間は、原則として3日以内とする。

3 保存文書について、これを抜取り、取替え、訂正等をしてはならない。

(市職員以外の者の保存文書の閲覧)

第52条 市職員以外の者に保存文書を閲覧させようとするときは、法令又は条例その他の定めによる場合を除き、主管課長の許可を受けた後、企画政策課長に申し出なければならない。

(書庫の管理)

第53条 書庫は、企画政策課長が管理し、その整理整頓に努め、常に火災予防に注意しなければならない。

第6章 文書の廃棄

(完結文書の廃棄)

第54条 主管課長は、完結文書について保管の必要のないもの及び保存の必要のないものは、廃棄する。

(保存文書の廃棄)

第55条 企画政策課長は、保存期間を経過した文書について、主管課長と協議の上、基準表に廃棄年月日を記入し、廃棄する。

2 企画政策課長は、廃棄を決定した保存文書のうち、資料的価値があると認めるものについては、保存することができる。

3 企画政策課長は、永年保存文書について、保存期間が10年を経過後は毎年、当該文書の主管課長と合議の上、その必要性を精査し、保存の適否を決定する。

(文書廃棄上の注意)

第56条 廃棄する文書で機密に属するもの又は他に悪用されるおそれがあると認められるものは、その部分を塗消、切断する等適切な処理をしなければならない。

第7章 削除

第57条から第61条まで 削除

第8章 補則

(準用)

第62条 この訓令は、本庁以外の市長事務部局に属する事務所又は事業所における文書の取扱いについて、準用する。

(委任)

第63条 この訓令に定めるもののほか、市における文書の取扱いについて必要な事項は、企画政策課長が定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現に存する旧様式による用紙類は、なお従前のものを使用することができる。

(文書取扱規程の廃止)

3 文書取扱規程(昭和41年三木市訓令第1号)は、廃止する。

(契約事務手続規程の一部改正)

4 契約事務手続規程(昭和54年三木市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

第17条中「文書取扱規程(昭和41年三木市訓令第1号)」を「三木市文書取扱規程(平成6年三木市訓令第3号)」に改める。

附則(平成7年3月31日訓令第2号抄)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年6月30日訓令第3号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

附則(平成8年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成10年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年9月29日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年5月15日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月29日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年10月24日訓令第12号)

この訓令は、平成17年10月24日から施行する。

附則(平成18年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月28日訓令第8号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年5月15日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年5月15日から施行する。

附則(平成25年9月25日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

附則(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月28日訓令第4号)

この訓令は、平成28年6月28日から施行する。

附則(平成29年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年2月12日訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月15日から施行する。

附則(令和3年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

課名 | 記号 |

企画政策課 | 三企 |

デジタル推進課 | 三デ |

縁結び課 | 三縁 |

秘書広報課 | 三秘 |

危機管理課 | 三危 |

総務課 | 三総 |

市史編さん室 | 三市史 |

財政課 | 三財 |

経営管理課 | 三経 |

税務課 | 三税 |

債権管理課 | 三債 |

市民協働課 | 三市協 |

人権推進課 | 三人 |

市民課 | 三市 |

保険年金課 | 三保 |

環境政策課 | 三環政 |

生活安全課 | 三生 |

環境課 | 三環 |

福祉課 | 三福 |

別所認定こども園 | 三別認 |

志染保育所 | 三志保 |

障がい福祉課 | 三障 |

こども福祉課 | 三こ |

高齢福祉課 | 三高 |

健康増進課 | 三健 |

介護保険課 | 三介 |

商工振興課 | 三商 |

観光振興課 | 三観 |

ゴルフのまち推進課 | 三ゴ |

農業振興課 | 三農振 |

農地整備課 | 三農整 |

道路河川課 | 三道 |

プロジェクト推進課 | 三プ |

都市政策課 | 三都 |

交通政策課 | 三交 |

建築住宅課 | 三建 |

下水道課 | 三下 |

会計室 | 三会 |

吉川支所 市民生活課 | 三吉市生 |

吉川支所 健康福祉課 | 三吉健福 |

吉川支所 地域振興課 | 三吉地振 |