○ 小中一貫教育 三木市がめざす教育

子どもたちの学びと成長を、切れ目なく支えるために進められている小中一貫教育。

今回は、市長、教育長、そして実践推進校である小学校・中学校の校長の4名が集まり、その目的や現場での工夫、子どもたちの変化、これからの展望などについて語り合いました。

今回は、市長、教育長、そして実践推進校である小学校・中学校の校長の4名が集まり、その目的や現場での工夫、子どもたちの変化、これからの展望などについて語り合いました。

― 市長の教育への思いをお聞かせください。

≪仲田市長≫

これからの時代は、今の国際社会の中で生き抜く力が大切だと思っています。また、年長者を敬う気持ちをはじめ、素直な心、自尊心をしっかり持った子どもたちに育ってほしいと願っています。そのためには「知・徳・体」のバランスが取れた人間教育というものが重要です。

また、教育は子どもたちのためだけではなく、まちづくりにもつながります。一度は進学や就職で三木を離れた人が、子育ての時期になったときに「三木に帰って教育を受けさせたい」と思えるような環境を整えていくことが、まちの将来を考える上でも重要だと思っています。そのためには、働く場の確保とあわせて、教育の充実が不可欠です。

市ではその一つとして小中一貫教育を進めており、まずは吉川地区において令和12年度の開校を目標に施設一体型小中一貫校の整備を計画しています。さらに、経済的な理由などで学びに差が出ないよう学習支援事業である「寺子屋みき」を、市内2カ所で実施しています。こうした取組は、子どもたち一人一人が安心して学べる環境を整え、将来の可能性を広げることにもつながると考えています。

繰り返しになりますが、まずは人として誠実であること。その上で国際社会に羽ばたいていける子どもたちが、三木から育っていってほしいという思いを強く持っています。

― 小中一貫教育の目的とは何でしょうか?

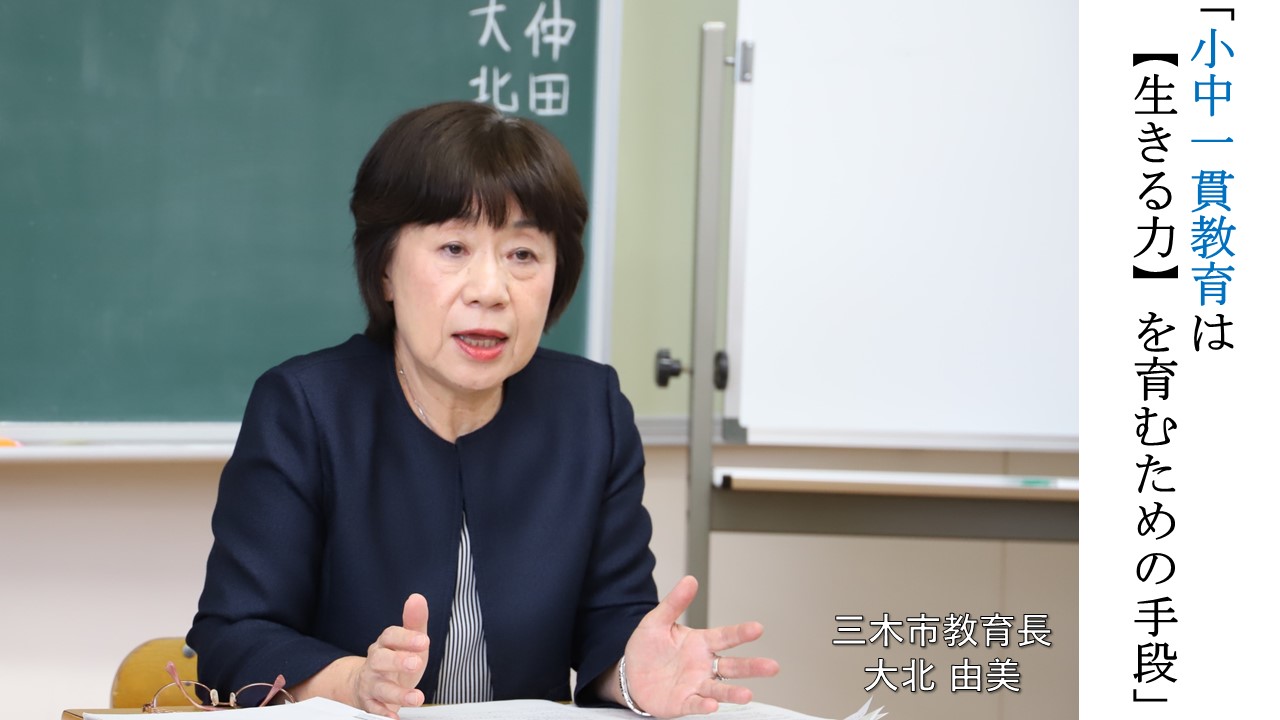

≪大北教育長≫

義務教育は9年間続くものですが、これまで小学校6年間と中学校3年間で区切られてきました。子どもの成長に区切りはなく、一人一人に合わせて適切な教育を進めるために、小中一貫教育は非常に効果があると考えています。目的は大きく3つあります。

1つ目は小学校から中学校への接続を円滑にすることです。例えば「小中ギャップ」の解消です。小学校から中学校へ進む際、環境の変化や学習内容の難しさからストレスを感じ、不登校などにつながることがあります。これを少しでも和らげたいと思っています。

2つ目は、人との関わりを広げることです。少子化や核家族化が進む中で、子どもたちの人間関係が固定されがちです。小中一貫教育により、幅広く先生や仲間と出会い、年上の姿を見て憧れたり、学んだりしながら成長できる環境がつくられます。

3つ目は、教育内容や学習活動の質と量を高めることです。小学校と中学校では指導の文化や考え方が異なりますが、それぞれの良さを融合させることで、義務教育9年間の全体像を共有できます。めざす15歳の姿を見据えて教育を進められるようになる点が大きなメリットだと思っています。

現在先行して実践している別所・吉川の両小・中学校での成果をもとに全市へと広げていきたいと考えています。小中一貫教育は子どもたちの未来を育むと同時に、学校や地域の可能性を広げていく取組でもあります。

― 実践推進校の取組について教えてください。

≪高森校長≫

別所小・中学校では、まず「小中一貫教育で何を得るのか」という目的意識を全教職員で共有することを最優先に取り組み始めました。12歳、15歳の子どもたちの姿を全教職員がイメージし、どのような力をつけたいか、どのような子どもに育ってほしいかを共有することで、教育活動の意義を全員が理解した上でスタートしています。

小学校と中学校では教育文化や捉え方が異なるため、共通の課題を出し合い、重点を「学習」と「生活」の2本柱に定めました。9年間の学びがつながることを前提に、発達段階に応じた学習や生活指導のあり方を全教職員で考え、計画的に取組を推進しています。

≪冨田校長≫

吉川小・中学校では、「児童・生徒が一緒に学び、交流する機会を増やすこと」から始めました。最初は小学6年生と中学校との接続授業や体験授業が中心でしたが、昨年度からは小学1年生から6年生までが一緒に活動する縦割り班活動に中学生も加わる形に発展させ、学年を超えて協力しながら活動しています。

活動内容は、6年生が企画した前半のプログラムと、中学生が企画した後半のプログラムの2本立てで行います。中学生が加わることで、「こんな楽しいことができるんだ」という経験とともに、中学生の準備や進行のお手本を見ることで小学生にとっての良い学びの機会となっています。

― 小中一貫教育の取組を通じて、子どもたちに変化はありましたか。

≪冨田校長≫

小学生にとって、中学生との交流は大きな刺激になっています。つい最近まで一緒に小学校で遊んでいた友達のようなお兄さん・お姉さんたちが、中学生としてしっかり成長した姿を見せ、専門的な学習や活動の中でアドバイスをしてくれる様子に触れることで、憧れや目標を見つける機会となっています。さらに、中学生が優しく接してくれることで、下級生たちは安心して参加でき、学校行事や交流活動を楽しみにするようになっています。

中学生にとっても、小学生に教えたり一緒に活動したりする経験は、自分たちの役割や存在意義を実感する場となっています。小学生に優しく接することで、思いやりや自己有用感が育まれ、心の成長にもつながっていると感じられます。

≪高森校長≫

小中一貫教育を経験した子どもたちが中学校に進学すると、以前の新入生とは少し違う姿を見せていると教職員たちは感じています。入学当初から、まるで数カ月前から中学校にいたかのように落ち着いた雰囲気を持ち、緊張感よりも安心感を漂わせているのです。特に英語の授業では、小学校から中学校につながる学び方が身についており、スムーズに授業に参加できていることが大きな変化として挙げられます。

≪大北教育長≫

英語の学びが小学6年生から中学1年生へスムーズにつながっているのは、具体的にどのように工夫されているのですか。

≪高森校長≫

小学校で使う教科書を中学校の英語教師が確認し、重要度を付箋で色分けするなどして「どこに重点を置くか」を明確にしました。さらに文法カードを作り、英語の語順を学ぶ並べ替え活動などを小学校でも実践。結果として、小学校の授業と中学校の授業の流れが自然につながり、子どもたちも「次はこうするんだ」とスムーズに理解できるようになっています。

≪冨田校長≫

この取組は市内の小中連携の研修会の場でも紹介され、他校でも導入されつつあります。吉川小・中学校でも英語に限らず、教科ごとに先生たちが集まって話し合う小中合同の部会で良い実践を共有しています。

≪仲田市長≫

私からも一点お尋ねします。9年間同じ人間関係が続くと、もしトラブルがあった場合に解消しにくいのではとの懸念もあります。その点はいかがでしょうか。

≪高森校長≫

小中一貫教育だからトラブルがなくなる、ということはあり ません。ただ、上級生が下級生をよく知っているので気にかける場面が多く、情報が伝わりやすい環境があります。日々の出来事などを記録する「生活ノート」や子どもの悩みなどを聞く「相談活動」とあわせて、未然に気付けることは増えていると思います。

≪冨田校長≫

さらに小・中学校の教職員が一緒に子どもの様子を見る機会が多く、情報を共有します。先生同士が連携して支援できるのは強みですね。

≪大北教育長≫

小・中学校の教職員が情報を共有することは本当に大切だと思います。学習面ではどうでしょうか。

≪高森校長≫

中学校の教職員が、各教科での「ここだけはおさえておいてほしい」というポイントを伝えています。小学校段階からその重要性を共有できるのは小中一貫教育の大きな意義だと思います。

≪仲田市長≫

今日のお話は具体的で、保護者や地域の方々にもイメージが湧きやすいのではないでしょうか。変化に対しては戸惑いもあると思いますが、市としても子どもたちの成長のためにこの取組を進めていることがしっかり伝わるようにしていきたいです。

■合同学習・行事の実施

小・中合同で学習や行事を行い、互いに刺激を受けながら成長しています。小学生は中学生から学びを深め、中学生は教える機会を通して責任感や思いやりを育んでいます。

■縦割り班活動

小学1~6年生に加え、中学生も含めた1班10~20人のグループで活動。読み聞かせや上級生が考えた遊びなどを行うことで、協調性やリーダーシップ育成につなげています。

▲縦割り班活動で絵本の読み聞かせを行う児童生徒

■小・中学校合同研修会

各教科において、つながりのある9年間の学びを積み上げるため、つまずきやすいポイントを共有。学習内容の流れや重点などについて研修しています。

■小・中学校相互授業参観

児童生徒の様子を共有しながら、より効果的な指導方法を探ります。9年間を見通し、小・中学校それぞれの発達段階に応じた指導方法の工夫を深めています。

▲小中連携の研修会で意見交換を行う教職員

― 他に各学校の特徴的な取組はありますか?

≪冨田校長≫

吉川小・中学校では、今年10月に初めて小中合同で運動会(体育祭)を実施しました。児童生徒が一緒に活動する大きな行事を通して交流が深まるとともに、教職員同士も打合せを重ねるなど、協力体制が広がりました。保護者や地域の協力があってこその取組であり、一つのモデルになるよう進めています。

また、小・中学校合同で学校運営協議会を行い、そこでの提案を受けて、地域の歴史などを学ぶ「吉川ふるさと学習」に取り組んでいます。地域の方々と連携しながら、郷土への理解を深める活動が始まっています。

≪大北教育長≫

学校運営協議会の委員の方が小・中学校両方を兼ねられているのは強みですね。学校間の連携がちぐはぐにならず、地域全体で子どもたちを支えている印象です。

≪冨田校長≫

合同での学校運営協議会では目標や課題を共有した上で、小・中学校の部会に分かれ、それぞれのニーズに応じた活動を検討し、再び合同で共有しながら次の行動を決めています。地域のネットワークを生かし、地域の方を特別講師として招く仕組みも整いました。

≪大北教育長≫

社会教育と学校、地域協議会が一体となって動いているのは大きな力ですね。共同活動として学習が展開できていること自体が成果だと思います。

≪高森校長≫

別所小・中では、子どもたちに「9年間でつながっている」という意識を持たせるため、学年表記を「7年生・8年生・9年生」と統一しました。小学校と中学校の間の心理的な壁を取り除き、子どもたちだけでなく、教職員や地域の方など関係者の皆さんが義務教育9年間の一貫性を意識できるよう取組を進めました。

≪冨田校長≫

吉川小・中学校では、今年10月に初めて小中合同で運動会(体育祭)を実施しました。児童生徒が一緒に活動する大きな行事を通して交流が深まるとともに、教職員同士も打合せを重ねるなど、協力体制が広がりました。保護者や地域の協力があってこその取組であり、一つのモデルになるよう進めています。

また、小・中学校合同で学校運営協議会を行い、そこでの提案を受けて、地域の歴史などを学ぶ「吉川ふるさと学習」に取り組んでいます。地域の方々と連携しながら、郷土への理解を深める活動が始まっています。

≪大北教育長≫

学校運営協議会の委員の方が小・中学校両方を兼ねられているのは強みですね。学校間の連携がちぐはぐにならず、地域全体で子どもたちを支えている印象です。

≪冨田校長≫

合同での学校運営協議会では目標や課題を共有した上で、小・中学校の部会に分かれ、それぞれのニーズに応じた活動を検討し、再び合同で共有しながら次の行動を決めています。地域のネットワークを生かし、地域の方を特別講師として招く仕組みも整いました。

≪大北教育長≫

社会教育と学校、地域協議会が一体となって動いているのは大きな力ですね。共同活動として学習が展開できていること自体が成果だと思います。

≪高森校長≫

別所小・中では、子どもたちに「9年間でつながっている」という意識を持たせるため、学年表記を「7年生・8年生・9年生」と統一しました。小学校と中学校の間の心理的な壁を取り除き、子どもたちだけでなく、教職員や地域の方など関係者の皆さんが義務教育9年間の一貫性を意識できるよう取組を進めました。

吉川小・中学校の児童生徒が力を合わせて、「よかフェス(吉川フェスティバル)」を初開催!雨の影響で一部開催できなかったプログラムもありましたが、リレーや大縄跳び、綱引きなど、小中が一体となって盛り上がった一日。笑顔と声援があふれる運動会になりました。

― 小中一貫教育を経て将来に向けて思うことはありますか?

≪冨田校長≫

交流を重ねるごとに、小学生が中学生の良さを吸収していく姿に、小中一貫教育の教育的効果を強く実感しています。

中学生から学ぶ姿勢や人間的な成長に触れることで、小学生は大きな刺激を受けています。こうした体験を通じて「中学校に行くのが楽しみだ」と思えるよう今後も小中一貫教育をさらに推進していきたいと考えています。

≪高森校長≫

小中一貫教育だからこそ育まれる教職員の「育てる力」や児童生徒の「豊かな心」を、今後もっと明確にしていきたいと考えています。9年間を通して子どもたちが夢や目標を持ち、その達成に向けて自ら学べるようになってほしい。そのためにも小中一貫教育をさらに推進し、着実にこれまでの取組を続けていきたいと思います。

≪大北教育長≫

小中一貫教育は目的ではなく、「生きる力」を育むための手段です。子どもが健やかに成長していくことが大切であり、この取組を進めることによって「小中ギャップ」が和らいでいるのは大きな成果だと感じています。先生方は多忙の中でも、子どもの成長を実感できることが何よりの喜びです。小学校から中学校まで一貫して子どもを支え、卒業時には自分の人生を真剣に考えられるよう育ってほしいと思っています。「先生のおかげで成長できた」と子どもから言われることこそ教師の誇りです。小中一貫教育を通じて、夢を育み、未来をつくる三木の教育を実現していきます。

≪仲田市長≫

別所小・中学校や吉川小・中学校での取組を伺い、先生方が一体となって子どもたちに向き合う姿勢に大きな意義を感じています。こうした実践が市全体に広がり、子どもたちが夢や希望を持ち、自らの人生を切り開いていける教育環境へつながってほしいと思います。

教育は私の市政の柱です。先生方の負担を軽減し、子どもとしっかり向き合える時間を確保することが大切だと考えています。その中で、子どもたちにとって憧れとなる先生との出会いが成長の大きな力になります。三木市には、そうした「よい先生」と「よい教育」があふれる環境を築いていきたいと思います。