後期高齢者医療制度(給付)

医療費が高額になったとき

1か月の医療費が高額になったときは、2~3か月後に兵庫県後期高齢者医療広域連合より案内が行き、指定した口座に自動で支払われます。

高額療養費の支給申請は最初の1回のみ必要です(領収書は不要)。

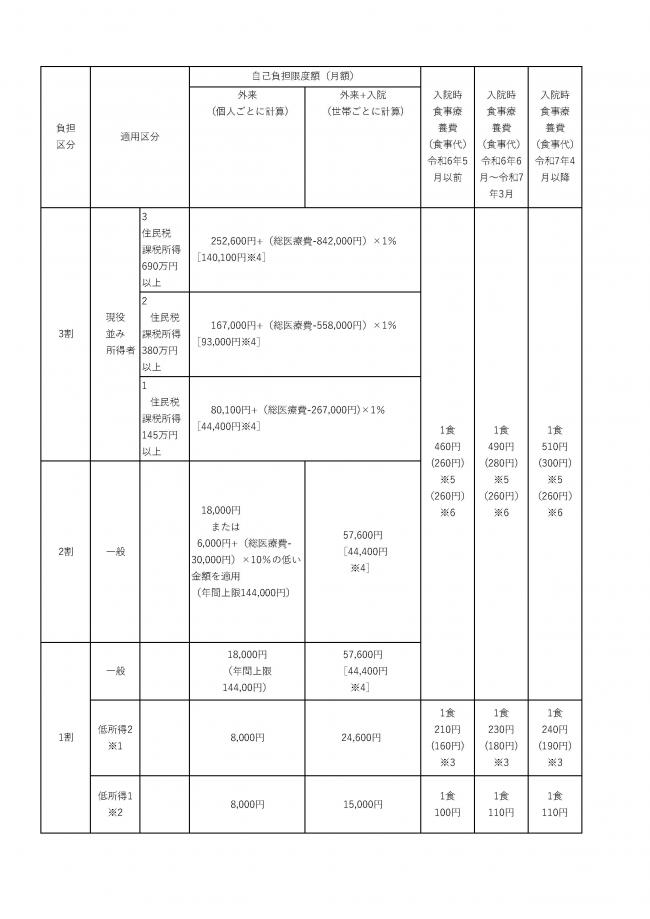

月ごとの限度額(高額療養費)及び食事療養費(食事代)

窓口負担は、月ごとの限度額が設けられています。

同一の医療機関の窓口でのお支払いは、月ごとの限度額までとなります。

※1 世帯員全員が住民税非課税である方

※2 世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円の方

※3 低所得2の区分で過去12か月の入院日数が90日以内の場合は1食240円、90日超の場合は1食190円

(令和7年3月までは、各期間の額)

※4 過去12か月以内に3回以上支給されている場合の4回目からの額

※5 低所得1・2以外の方で指定難病患者の方の食事代は、1食300円(令和7年3月までは各期間の額)

※6 平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院していて平成28年4月1日以降も引き続き入院

している方は、260円に据え置かれます。

75歳の誕生月の自己負担限度額の特例

月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる方の個人単位(外来・入院)の限度額は、75歳の誕生月に限り、2分の1になります。

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証が資格確認書へ一体化されます

限度額認定証等とは、提示により医療機関窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなるものです。また、低所得1・2の方は医療機関の窓口へ提示することにより、入院時の食事代が減額になります。

令和6年12月2日以降の現行の被保険者証の発行終了に伴い、限度額認定証等の発行も終了し、令和6年12月2日以降は資格確認書に一体化されます。

- マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードのこと)をお持ちの方は、資格確認書・限度額認定証等がなくても医療機関窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

- 令和6年12月1日までに発行された限度額認定証等は、住所や負担割合等に変更が無い限り、有効期限(最長令和7年7月31日)までお使いいただけます。

- 令和6年12月2日以降、すでに限度額認定証等を交付されている方で限度額区分や住所が変更になった場合は、申請いただくことなく限度額区分を併記した資格確認書を交付します。

- 新たに限度額区分の記載を希望される方は、申請をいただくことで限度額区分を併記した資格確認書を交付します。

- 低所得2の方は、過去12カ月の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当の申請をしていただくと食事代が減額されます。(マイナ保険証の有無に関わらず申請が必要となります。)

- 特定疾病療養受療証は令和6年12月2日以降も引き続き発行します。(証の発行は継続しますが、申請をいただくことで、資格確認書に併記することも可能です。)

申請に必要なもの

- 資格確認書・被保険者証・マイナ保険証のいずれか

- 低所得1・2の方で、既に入院で食事代の支払いが発生している場合は入院時の領収書(償還払い)、振込先の分かるもの

- 低所得2の方で、長期入院該当の申請をされる場合は、入院日数が確認できる領収書等

高額介護合算療養費

- 後期高齢者医療制度と介護保険での自己負担の合算額が高額になった場合に、申請により払い戻しを受けることができます。該当者には、3月頃に申請書を送付します。

- 後期高齢者医療制度の被保険者が世帯内に複数いる場合は、自己負担額を世帯でまとめて計算します。

- 自己負担額を年間(毎年8月分~翌年7月分まで)で合算します。

| 区分 | 自己負担限度額 | |

|---|---|---|

| 現役並み所得者 | 3 | 212万円 |

| 2 | 141万円 | |

| 1 | 67万円 | |

| 一般 | 56万円 | |

| 低所得2 | 31万円 | |

| 低所得1 | 19万円 | |

被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

葬祭を行った方(喪主)に、葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要なもの

- 領収書・会葬御礼はがき・葬儀証明書等のいずれいか(喪主の名前が確認できるもの)

- 喪主名義の通帳などの口座番号・口座名義人が確認できるもの

交通事故にあったとき

交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合も後期高齢者医療で診療を受けることができますが、三木市への届出が必要です。

警察に届けると同時に、示談の前に必ず三木市へ届出をしてください。

三木市へ届け出る前に示談をすませてしまうと、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、注意してください。

医療費は加害者が全額負担するのが原則です。保険診療の費用は広域連合が一時立て替えます。

申請に必要なもの

- 第三者行為による傷病届等

- 資格確認書・被保険者証・マイナ保険証のいずれか

- 印鑑

- 事故証明書(後日でも可能)

その他の給付に関しては兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。