平井山ノ上付城跡(国指定史跡)

平井山ノ上付城跡(ひらいやまのうえつけじろあと)

所在地

三木市平井・与呂木・志染町安福田

アクセス

神戸電鉄粟生線恵比須駅下車 徒歩35分(登城口)

神姫バス 56系統【平井ぶどう園前・恵比須ルート】 平井公民館前バス停下車徒歩8分(登城口)

時刻表 [PDFファイル/202KB]※当バス停の運行ルートは平日のみ

登城口に駐車場あり(約20台分)

整備状況

史跡説明板、遺構解説板、仮設展望台(主郭)、駐車場、入口階段、仮設トイレ

入城時間

午前8時~午後5時(入城は午後4時まで)

概要

三木合戦の際、羽柴秀吉が本陣とした付城である。美嚢川と志染川の間の南西に面した山上に位置し、南西に三木城を望むことができる。

天正6年(1578)7月、織田信長の長男、信忠が三木城を支援する神吉城や志方城(ともに加古川市)を攻略した後、築城したとされている。8月に羽柴秀吉が入ると、10月15日に津田宗及を招いて茶会を開催した。同22日に別所方が襲来して合戦が繰り広げられたが、別所長治の弟別所治定らが討死する等、別所方の敗北に終っている。

平成25・26年度に三木市教育委員会が発掘調査を実施した。

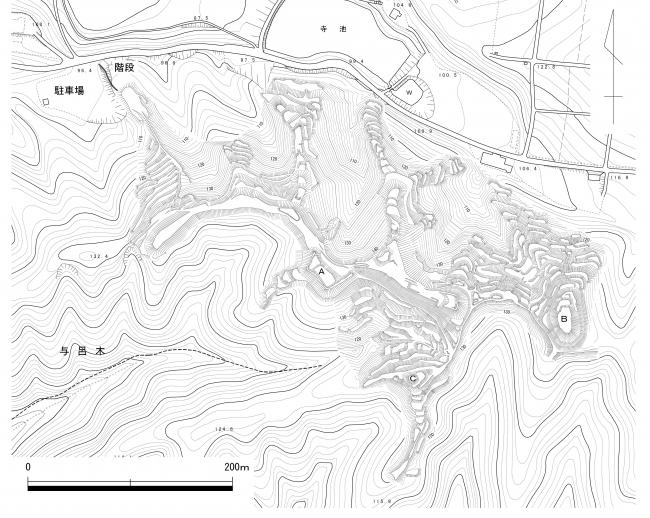

城は、土塁囲みの曲輪を主郭(A)として東西に尾根が延び、その尾根から分かれる北側の尾根には軍勢が駐屯するための段状の平坦地群が設けられている。主郭(A)の東側に延びる尾根は、部分的に土塁で囲まれ、櫓台状の土盛りが見られる。

なお、B・CはAから独立した曲輪群を形成し、三木城を包囲する付城群の中では最大規模を誇っている。

※主郭(A)の仮設展望台は、老朽化により撤去しました。

平井山ノ上付城跡 測量図

主郭(A)(北西から)