付城跡群

付城跡群の概要

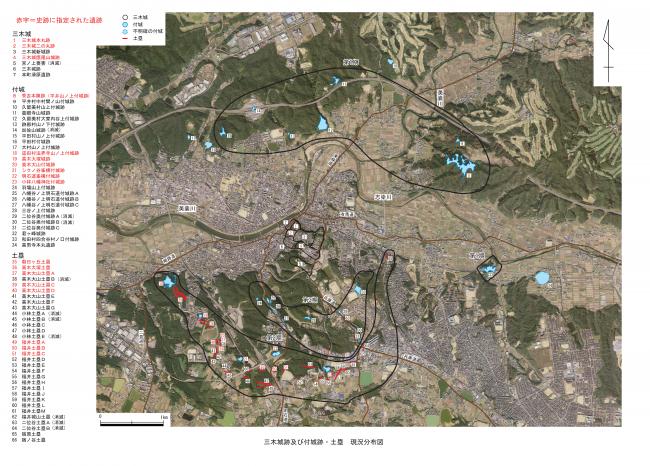

三木合戦の際、織田方は三木城攻略のために平井山に本陣を置き、周囲に数多くの付城を築きました。特に南側の付城群は多重土塁で連結して包囲網を形成し、兵糧攻めを実施しました。付城は三木城の周囲を東西約6km、南北約5kmの範囲に推定も含めて約40城が存在していたとみられます。三木市が遺跡として把握しているものは28城あり、そのうち明確な付城遺構が現存しているものは21城を数えます。近世に作成された『播磨鑑』(宝暦12年〈1762〉)、『別所軍記』(17世紀後半)などには織田方の付城が数多く記されています。

これら付城の築城は文献史料により大まかに3期に分けられます。

まず、第1期は天正6年(1578)7月下旬~8月中旬、織田信忠の主導により、羽柴秀吉等が平井山以下の付城を築きました(『播州御征伐之事』他)。三木城から美嚢川を隔て北の山上に位置する付城群がそれに該当すると考えられます。

第2期は翌7年4月、信忠以下が再度播磨に入り付城6箇所を築き(『信長公記』)、さらに6月に秀吉が付城数か所を築くとともに三木・魚住の通路を塞ぐために、君ヶ峰城を始めとする周辺の付城の間に番屋・堀・柵などの防御施設を設置しています(『播州御征伐之事』他)。これらは、三木城南側の最も外側に築かれた付城群に該当する可能性が高いと考えられます。

第3期は同年10月、平田大村合戦に勝利した秀吉が、南は八幡山、西は平田、北は長屋、東は大塚に付城を築き、三木城包囲網を狭めました(『播州御征伐之事』)。八幡谷ノ上明石道付城跡A、二位谷奥付城跡Aなど、最前線に築かれた付城群が該当すると考えられます。

付城群の特徴

第1期(天正6年〈1578〉7月下旬~8月中旬)の付城群

地形に合わせて曲輪を上下に連ねる構造のものが多く、背後の尾根続きに対して、堀切などがほとんど見られず、遮断防御はあまり意識していません。これは、川を隔てており、比較的安全な地域に築かれたためです。

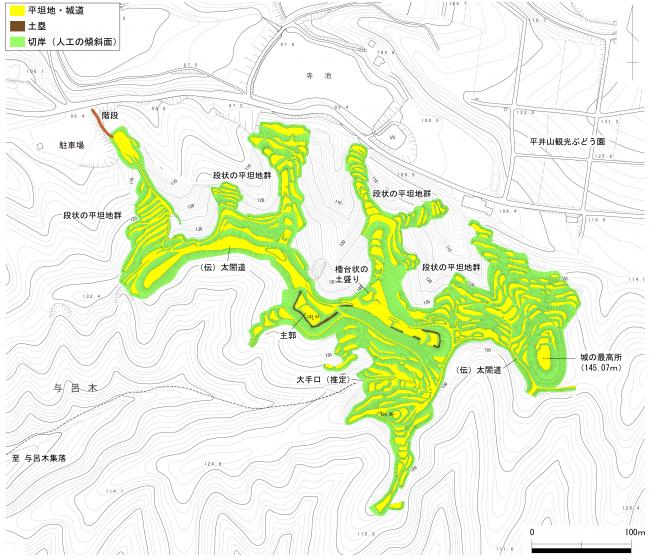

平井山ノ上付城跡測量図

第2期(天正7年4月~6月)の付城群

平坦な台地上に立地し、付城間を多重土塁で連結しています。櫓台を備える土塁囲みの主郭に、複雑な虎口(出入り口)が設けられているものが主流です。周囲に軍勢の駐屯用の曲輪を付属させるなど、主郭に対して求心的な構造を基本とします。これらは、毛利方が明石魚住から三木城へ兵糧を搬入するのを防ぐための最前線であるため、より高度な築城技術が用いられたためです。

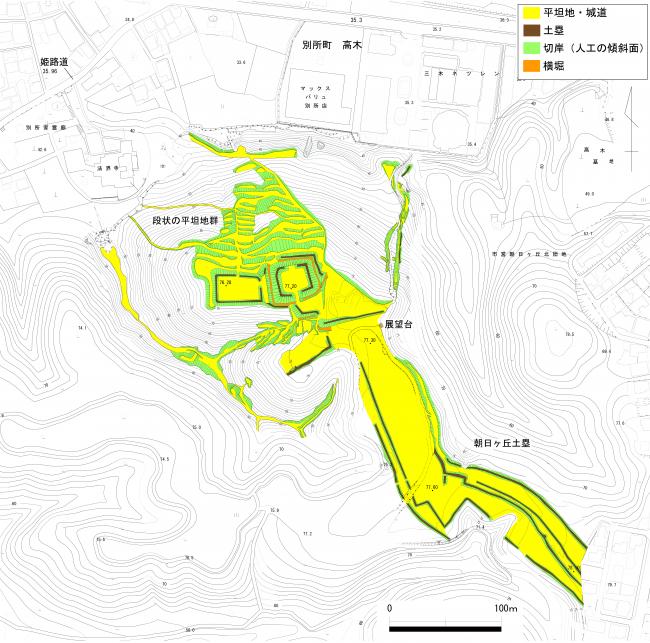

這田村法界寺山ノ上付城跡測量図

第3期(天正7年10月)の付城群

さらに包囲を狭め、尾根全体を城郭化した八幡谷ノ上明石道付城跡など大軍勢が駐屯可能な付城を中心とし、主要街道を押さえるという、力攻めを意識した最前線の付城群と評価できます。

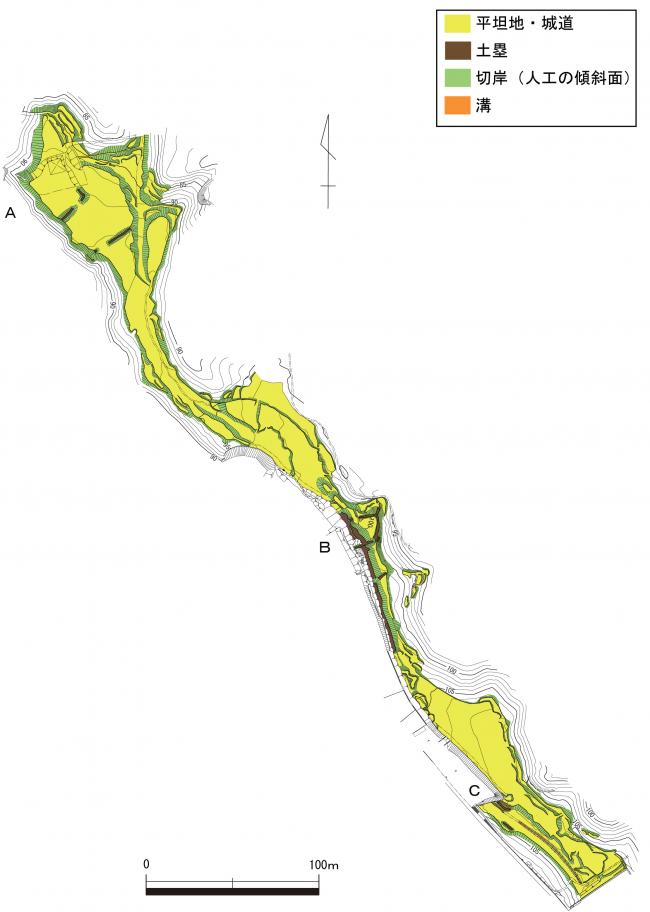

八幡谷ノ上明石道付城ABC

三木城跡及び付城跡・土塁 現況分布図

三木城跡及び付城跡・土塁 現況分布図(航空写真)